邪馬台国への道のり Part.I

東アジアの地勢から浮かび上がってくる渡航ルートとは

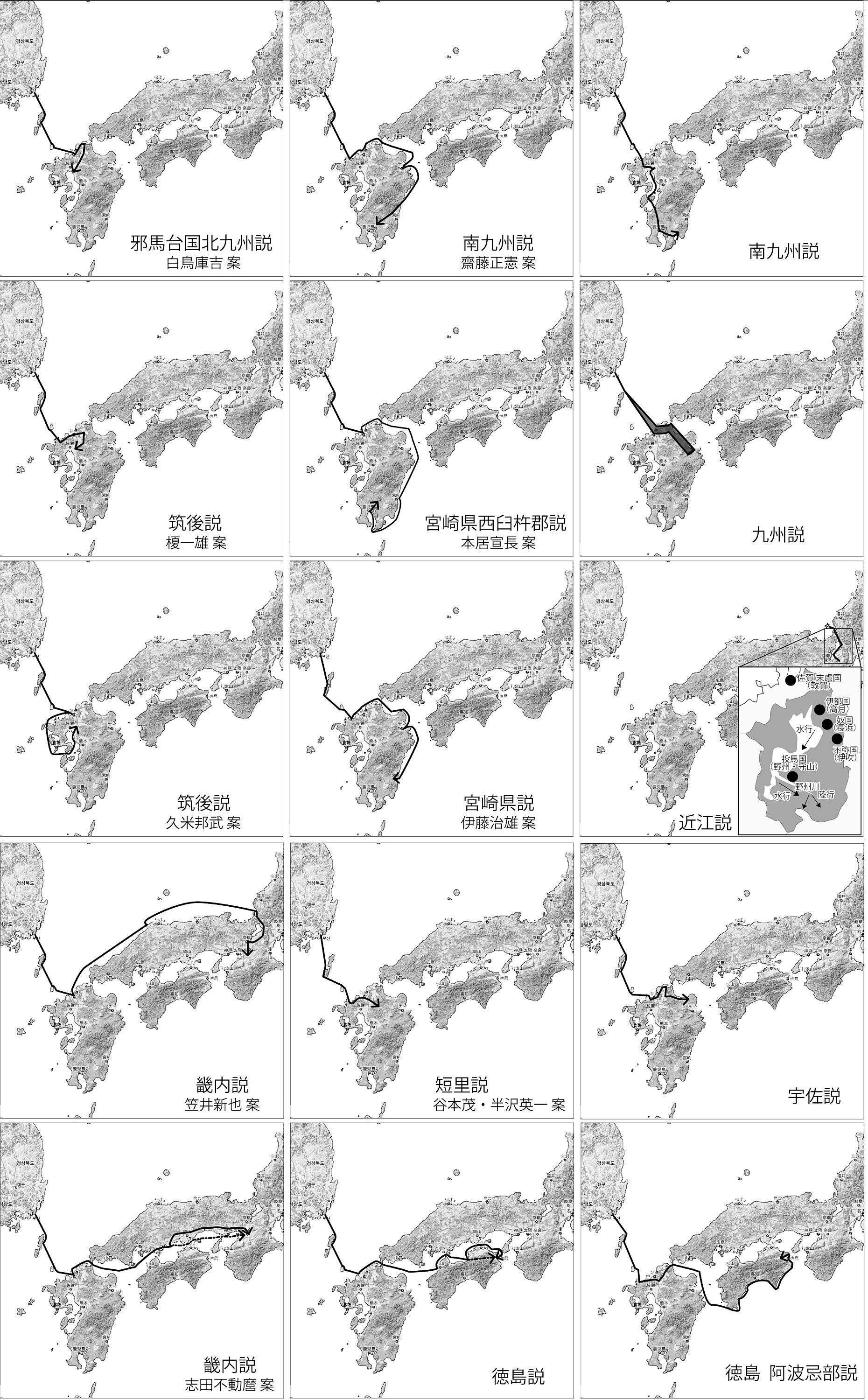

邪馬台国の道のりについては多くの説が存在し、その数は少なくとも数百に上るのではないかと言われています。中でも畿内説と九州説に準ずる説を支持する学者は多く、九州説の中には、そこから邪馬台国が東方へ移動したという東遷説も含まれます。たった1つしかない史実に対して、これほどまでに見解が分かれ、長年にわたり議論が続けられているということは、それだけ注目を浴び続けている重要なトピックであるということにほかなりません。下記に、これら諸説が提唱する道程の概略を、一応の目安として地図にプロットしてみました。こうして一度に閲覧して見ると、九州や四国、近畿地方はもちろん、果ては日本海側や山陰、山陽地方を含む、ほぼ西日本全域を網羅していることから、いかに定説が存在しない状態であるかを窺い知ることができます。

多種多様の提言がある背景には、邪馬台国の歴史が単に遠い昔の出来事ということだけでなく、魏志倭人伝など、限られた史書の記述しか頼れる文献がなく、それらの検証方法や解釈が定まらないことにあります。また、史書の内容を文面のままに解釈することは難しく、記載されている方位を始め、距離や里数なども実数ではない、と提唱する学者が少なくありません。しかしながら前述したように、古代の地理学や天文学は現代人が想像するよりも優れたレベルに到達していた可能性が高く、そう簡単に「虚妄の数字」とか「無駄な議論」と一蹴するべきではありません。ましてやこれまでの議論は、想定される海や陸の渡航経路を実際に行き来した上での経験則に基づくものではなく、むしろ、紙面上での理論を展開しているだけにすぎない場合が多いように窺えます。実際に各地を旅しながら、その風土を肌で感じるだけでなく、ときには小舟で海を渡り、潮や季節風の感覚を掴むことにより、これまでとは違った角度からさまざまなデータを検証し、新たなる閃きが生まれるかもしれません。そのため、今一度、膠着した議論をリセットして振り出しに戻すことが大事です。

果たして史書の記述を、ありのままの自然の大海と大地とに照らし合わせながら、邪馬台国に辿り着くことができるのでしょうか。もし、古代中国の識者の宝庫とも言える史書の根底に、西アジアで育まれた優れた文化に裏付けされた知識と知恵が秘められ、史実に基づく的確な記述がなされているとするならば、例え地図が添付されていなくとも、「魏志倭人伝」などの情報を頼りに実際の地勢を見聞しながら邪馬台国の場所を確認することができるはずです。

邪馬台国への渡航ルート諸説

倭国は帯方郡の東南方向にある島

「倭人在り帯方東南大海之中」

倭の人々は、帯方[郡]の東南にあたる大海の中の[島々]に住んでいて、山や島によって国や村をつくっている

魏志倭人伝の冒頭に明記されているとおり、邪馬台国への旅路の起点は朝鮮半島の帯方郡に存在し、まず、その場所がどこであるかを見極めることが重要です。帯方郡とは3-4世紀、古代中国によって限定的な支配が試みられた政治経済の拠点として朝鮮半島の中西部、楽浪郡の南に位置した、およそ平壌の南方から帯水周辺までを囲む広い地域を指します。その地域には前述した東夷族や漢民族だけでなく、いつしか中国からの移民も大勢訪れてくるようになりました。街の発展には陸海路の便が不可欠ですが、帯方郡北部に隣接する楽浪郡の主要都市、平壌界隈には大同江と呼ばれる大きな河川が南北に流れ、周辺は広大な平野に恵まれていることから、陸海路双方の発展に大変適していました。その下流は平壌南方から西に向かって大同江河口から黄海へと注がれ、港街の発展にも繋がっています。楽浪郡に隣接し、大同江南方に位置する帯方郡も、その地勢の恩恵を受けながら徐々に街が興され、人口が増えていきました。その結果、帯方郡は楽浪郡とともに、倭国と中国との文化交流における朝鮮半島の一大拠点として、特に魏の時代以降に栄え、中国からも一目置かれる存在となったのです。

その帯方郡から東南方向の遥か彼方に、山の多い島々からなる倭の国が存在し、国や村が造られていたのです。

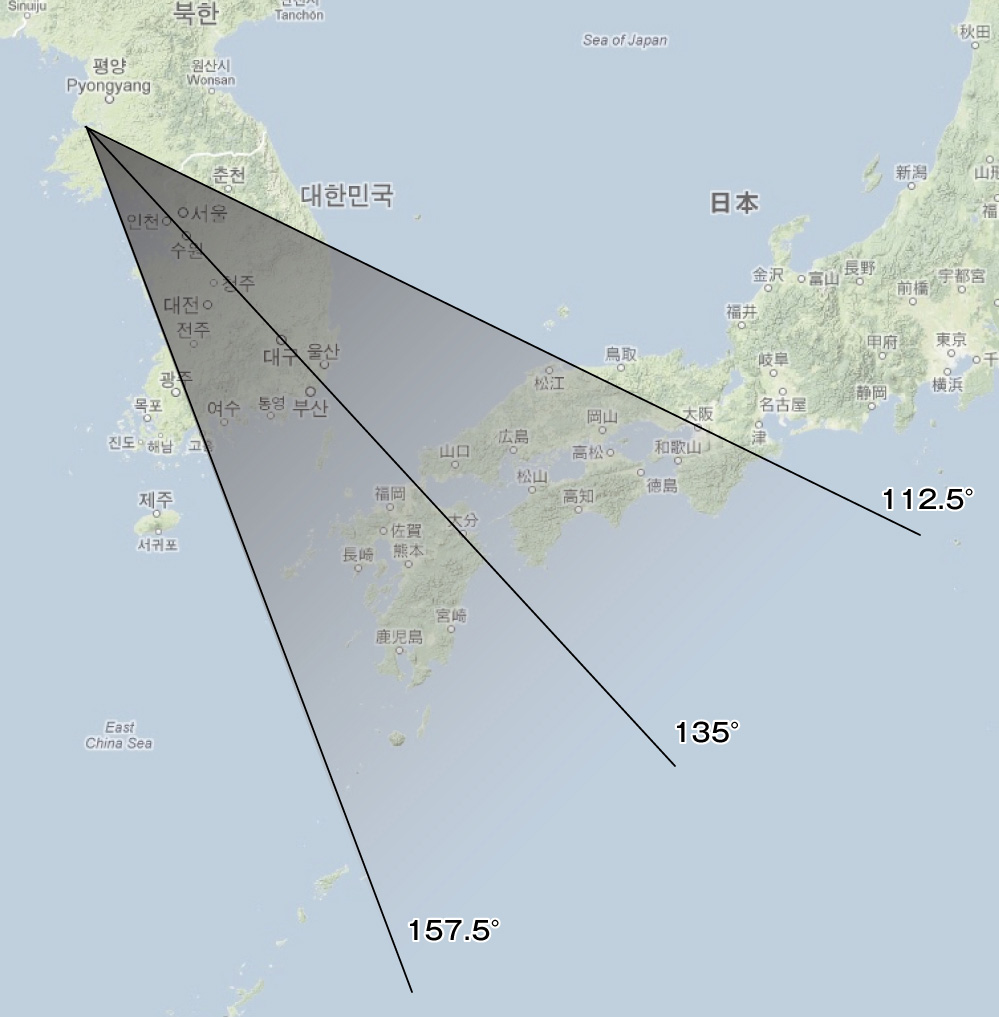

大同江河口を起点とした東南方向帯方郡の東南にあたる地域を地図で検証すると、例えば起点を大同江河口周辺と仮定した場合、東南135°の方向は北九州市から大分の由布岳、豊後大野の東を抜けて日向灘に至ります。ソウルを起点とするならば、東南方向には大分県の国東半島、両子山を越えて高知県西の沖の島があります。また、およそ東南方向となる112.5°から157.5°のエリアを見ると、大同江河口の起点では、東南の東側が大阪から奈良の桜井市を抜けて熊野灘に至り、その南側は奄美大島東の喜界島に至ります。すなわち、九州、四国全土、および紀伊半島の南部を含むことになります。起点をソウルとしても、東の端は淡路島北、西は屋久島となり、こちらも九州、四国全土を含みます。いずれにしても帯方郡の東南とは、倭国へ向かう方向を示唆する道標であり、そのエリアに該当する九州、四国全土、および紀伊半島一部のどこかに邪馬台国が存在したのです。

帯方郡から船で始まる倭国への旅

[帯方]郡より倭に行くには、郡を出発して、まず海岸に沿って航行...

まだ陸路が十分に発展していなかった古代社会においては、「草木茂盛し、行くに前人を見ず」という史書の記述にあるとおり、陸路と言っても、実際には人が通る山道さえ存在しない雑木林、山、崖、橋のない川、そしてときには毒蛇など、行く手を阻む地理的要因が多々存在しました。特に朝鮮半島北部では中国の河北省、江蘇省の渤海、黄海側と違い、平野部が全体の2割程度に限られ、しかも山岳や崖が連なるという地形を有するため、海岸沿いを徒歩で旅をするよりも、船での航海の方が早くて安全でした。それ故、中国から朝鮮に渡り、朝鮮半島を南北に行き来する際には、天候にさえ恵まれれば、例え長い航海であったとしても、船で渡ることが賢明であると認識されていたのです。こうして古代社会において中国と朝鮮半島の行き来が増すにつれ、渤海湾を臨む中国河北省から渤海海峡を越えて西朝鮮湾を渡る朝鮮半島への海路は、交易のために重要な意味を持つようになり、それが文化と人の伝播の原動力となったのです。そしていつしか、朝鮮半島から黄海に面する帯方郡の港が、倭国へ向かう出発点として知られるようになりました。

帯方郡の起点は大同江河口周辺

倭国が島々からなる国ということもあり、邪馬台国への旅は移動手段としては船が多用されました。その起点となる港が朝鮮半島の帯方郡です。帯方郡治、及びその港の場所については諸説があります。韓国のソウル近郊にあったとする説や、平壌の南西にある安岳郡に比定する説、また平壌南方の沙里院にある唐土城を帯方郡治とする説などが著名なものです。真相を見極めるためにも、今一度、朝鮮半島の歴史と地勢を振り返ることにします。

朝鮮半島では前1世紀ごろ、漢朝により設置された楽浪郡が、中国の出先機関として存在していました。それから400年以上にわたり、楽浪郡はさまざまな文化交流の拠点として大きな役割を担い、特にその中心地である平壌の発展は目覚ましいものがありました。中国と倭国を行き来する頻度が増加するにあたり、まず渤海海峡から西朝鮮湾を抜けて朝鮮半島の平壌南西にある大同江河口近郊の港に至る海路が見出され、発展したと考えられます。大同江河口は直線距離において中国遼寧省の大連から最も近い位置にあるだけでなく、その緯度は河北省天津市、大連市とほぼ同位置、つまりおよそ真東にあたり、航海の旅においては絶好の指標となります。そして河口周辺にはスク島をはじめとするいくつかの島が並び、どの方向から航海しても、到達地点の指標としてわかり易いのです。また、大同江河口より南方は、長山串半島を超えると小さな島々が一気に増加し、海岸線も複雑に入り組みはじめることから、港町として発展するにふさわしい地形に恵まれた港湾がなかなか見つからなくなります。よって、平野の地の利を活かした陸路にも恵まれ、大同江の流れに沿って平壌につながる大同江河口は、朝鮮半島における古代の港として必然的に発展しました。中国と朝鮮半島、そしてその南の倭国を結ぶ中継地点となり得る港街は、こうした朝鮮半島の地勢からして、大同江河口周辺しか考えられないでしょう。

これら帯方郡の地理を理解するためには地図を参照しながら、中国の太平洋岸に広がる黄海を渡る、海の旅の距離感を掴むことも重要です。黄海の西側には河北省が存在し、その大都市である天津市の天津港から真東の大連までは直線距離で約340km、そして大連から平壌南西の大同江河口までは約300kmあります。

中国河北省から朝鮮半島への渡航図合計すると640kmを超え、直線距離にして平壌から日本の対馬を超えるほどの距離に価します。しかしながら古代の船旅は海路の見定めが難しく、天候にも左右されやすいだけでなく、夜間の航海が難しかったため、停泊をしないまま何日も航海を続けるような長距離の船旅は避けられていました。実際には船で航海できないほどの荒れた海の日も多く、そのため、1日の渡航距離を平均すると20km程度にも至らなかったと想定されます。すると300kmの旅では、例えどこにも寄港せずに航海したとしても、2週間前後はかかることになり、しかもその長距離を途中の寄港なく一気に航海するには、多くの危険を伴いました。それ故、史書の記述にもあるとおり、古代では極力、陸地に沿って船を航海させることが常でした。

こうしたことから、河北省から大連に向かう際にも、まず海岸沿いに航海し、南側からは山東省蓬莱市を経由して渤海海峡に並ぶ島々を介し、北側からは遼東湾を経由して大連に到達するというような安全な航路が、より現実的であったと考えられます。その場合、天津市から大連までの航海距離は南側の山東省経由で560kmとなります。その後、大連から平壌までを西朝鮮湾岸沿いに航海すると仮定すると、その合計の距離は約1000kmに達します。天津港から平壌までの直線距離は約640kmですから、どちらにしても大変な距離の船旅です。よって目的地である朝鮮半島西側の拠点となる港は、海上のアクセスに優れ、物資の補給をするにも好条件の陸路に恵まれていることが最重要視されたことでしょう。

長距離の船旅では、着岸する港において十分な食料や水の補給をすることが重要課題の1つとなりますが、平壌周辺には衛氏朝鮮の発展とともに、内陸との行き来がしやすい陸路が存在し、河口周辺にも陸路が広がっていたようです。このような地理的利便性と渡航上の安全性という観点からして、平壌の西南方向に位置する大同江河口の周辺以外に、古代の朝鮮半島において、港街が発展するにふさわしい場所は存在しません。そして、この大同江を境目として楽浪郡より枝分かれした帯方郡でも、当初は大同江河口周辺にしか主要港としての条件を備えた場所は存在せず、必然的に同じ地域に港街が造られたと推測されます。よって帯方郡でも大同江河口の南側に港街が発展し、そこが中国と倭国を結ぶ重要な中継点になったと考えられます。

倭国への起点はソウル?

倭国へと向かう帯方郡の起点が、今日のソウル近郊ではないかという説もありますが、まず、前述した立地条件の問題が指摘されています。大同江河口からソウルまでは、海岸沿いにさらに270kmほど、海路を延長することになります。しかもソウル近郊のインチョン周辺の海岸は、朝鮮半島最西部よりもおよそ200km東側に入り組んでいるため、中国からのアクセス、および朝鮮半島南方への航海を考慮しますと、時間と労力の無駄が多く、中継拠点としては考えにくい場所と言えます。無論、大同江河口の港に停泊した後、ソウル近郊の港にも停泊し、そこを帯方郡の拠点としたと考えられないこともありませんが、中国との行き来の比重がより高いことを考えると、この片道270kmの航海路が大変な負担となります。

中国河北省天津港から湾岸沿いに朝鮮半島に訪れると、その渡航距離はおよそ1000kmになります。そして大同江河口から南に下り、狗邪韓国まで船で渡ると、それもまた、およそ1000kmです。つまり大同江河口は中国と狗邪韓国、どちらからも同距離という、ちょうど中間地点にあり、実にバランスの良い位置にあるのです。こうして大同江を境とし、楽浪郡から枝分かれした帯方郡の古代港街が、その河口に栄え、いつしか倭国に繋がる帯方郡の拠点として認知されるようになったと考えてはどうでしょうか。

もう1つ大事な点は、ソウルの街の発展は、平壌よりもかなり後の時代であったことです。朝鮮半島の発展は中国により近い、半島の北側に位置する平壌の方から始まりました。それ故、平壌よりおよそ200km弱、南側に位置するソウル近郊は、平壌よりも街の発展がかなり遅れていたのです。衛氏朝鮮の時代以降、朝鮮半島の交易路沿いでは平壌を筆頭に人口が急増し、寄港地周辺の街が都市へと成長し始めましたが、ソウルの街が発展したのは、それからかなり後の時代でした。それ故、帯方郡が設置された時期に倭国へ向かう船の起点となる主要港が、既にソウル近郊に存在していたとは考えにくいのです。

大同江河口及び平壌周辺図結論として、中国と倭国の中継地となるべき立地条件を兼ね備えた地点は、平壌の南西部にある大同江河口沿いにあったと考えられます。それを決定づける記述が後漢書に記載されています。魏志倭人伝(三国志)では、邪馬台国への出発点が帯方郡であり、「帯方郡より女王国に至る間の距離は一万二千余里」と記載されています。ところがその後、編纂された後漢書では、「楽浪郡の[南]の境界は、邪馬台国から一万二千里も離れている」となっています。つまり、帯方郡の起点は、楽浪郡との境界付近にあると限定できるわけです。その境界線が大同江であり、起点となる港が大同江河口の南側に存在したと考えれば、辻褄が合います。

ここで注意したいことは、この邪馬台国への起点とは、必ずしも帯方郡治である必要はなく、単なる主要港としての位置付けでも良いということです。昨今、平壌南方の沙里院付近の古墳から「帯方太守張撫夷塼」の銘が発見され、帯方太守の墓があることが確認されました。墓の存在が必ずしも帯方郡治に繋がるかどうかは定かではありませんが、いずれにしても、そこからおよそ50kmも離れていない大同江河口に隣接する港が倭国への起点となる主要港として、帯方郡治の管轄下に置かれていたと想定して間違いないでしょう。また、時を経て朝鮮半島南部に人口が増加するにつれて、帯方郡治が沙里院周辺、もしくは大同江河口の南部からソウルへと移転したという可能性にも留意しなければなりません。よって、帯方郡治はソウルにはなかったと決めつける必要もありません。帯方郡治が平壌南部にあろうとも、時代の流れに沿って例えソウルに移転したとしても、倭国への起点となる港の位置に変わりはなく、それは当初から大同江河口と認識されていたのです。その帯方郡の港から倭国に向けて旅立つことになります。

(文・中島尚彦)