邪馬台国への道のり Part.V

末盧国の場所は何処に?

対馬から壱岐、そして福岡県宗像市から佐賀県唐津市の東松浦半島周辺まで広がる玄界灘と呼ばれる海域には、古代より大陸と日本列島を結ぶ重要な航路が複数存在しました。その玄界灘に浮かぶ島々の中でも、九州への航路沿いにある最後の大きな島、壱岐の存在は極めて重要でした。そこでは古くから亀卜が執り行われ、「鬼の岩屋」と呼ばれる巨石で構築された石室を伴う多くの古墳や遺跡が存在することから、大陸文化と密接な繋がりがあっただけでなく、古墳時代には大和朝廷から多くの高官が派遣されていたのではないかと言われています。壱岐は大和朝廷、そしてその前身である邪馬台国と、深い歴史の絆によって結び付いていたのです。そして古代から中世に至るまで、玄界灘を自由に行き来しながら生活を送る人々の営みは続き、玄界灘の島々は大陸と倭国間の経済と文化交流の懸け橋となったのです。

北九州に発展した港町の数々

壱岐から玄界灘を経由して九州へ渡る航路の内、古代では博多や佐賀の唐津、松浦、そして鐘崎への航路が、特に活発に利用されました。そして大陸との文化交流、交易が盛んになるにつれ、国境さえも意識することなく玄界灘を航海し続ける民により、周辺の町々が徐々に活気を帯びてきたのです。中でも博多の発展は目覚ましく、いつしか国際貿易港としての様相を呈するようになりました。壱岐からの距離が近く、平野部が広いという地の利に恵まれ、東南アジア方面から渡航してくるジャワ船等にとってもアクセスが便利なことから、貿易港としての潜在的な優位性は明らかでした。

また、佐賀の松浦は壱岐から見渡せるほどの近距離にあることから、航海の指標となる港町として古くから重要な位置を占めていました。14~15世紀に高麗王朝に敵対し、王朝を危機に陥れるほどの大きな影響力を持っていた倭冦(わこう)の根拠地は「三島倭冦」と呼ばれましたが、それらが対馬と壱岐、そして松浦であったことからしても、松浦が元来、戦略的に重要な拠点であったことがわかります。また、倭冦は主に中国や朝鮮半島の沿岸を略奪したことで知られていますが、その人物像は倭人だけでなく、才人等、朝鮮の人々も多く含まれ、実際の倭人の比率はかなり低かったのではないかと考えられています。すなわち、古代から中世に至るまで、玄界灘を行き来する人々の中には、利害関係を共有し、一種の連帯意識を持って生活圏を共有する民衆が存在していたのです。その背景については「高麗史」にも記載されているとおりです。こうして多くの民が、対馬や壱岐などの離島から松浦や博多、唐津等を経由して九州へと出入りすることで、主要航路の活性化とともに港が発展し、大陸からの人と文化を流入する導入口として、重要な役割を担うことになりました。その後、玄界灘の航路を活用して諸外国との商いを重んじる博多商人と呼ばれる貿易商が、倭冦にとって代わり台頭してきます。

これらの歴史的背景や、九州北部における港町の発展経緯と立地条件からして、壱岐から邪馬台国へ向かう際に着岸する末盧国と呼ばれる九州の玄関港は、佐賀の松浦に比定されるのが一般的です。松浦は壱岐の真南に位置し、距離が比較的短いゆえに航海の安全性に勝るだけでなく、何よりも末盧と松浦という名称の発音が類似していることから、その関連性を理解しやすいのです。その前提に立ち、松浦を九州の起点とした邪馬台国への経路に関する多くの諸説が、巷では提言されています。また、松浦以外にも唐津や博多などを末盧国とする複数の説があります。つまるところ九州の表玄関となる港の場所により、邪馬台国へ向かう道筋の想定が大きく変動する可能性があるため、末盧国の比定地を確定することは極めて重要です。

末蘆国の場所を見出すための手掛かり

末盧国の比定地を考察するためのデータバンクが、魏志倭人伝の記述です。そこには中国からの識者が倭国を訪れた際、新天地で見たこと、感じたこと等が克明に記録されています。それは一種の観察記録のようなものであり、そこに記載されている内容を良く理解することが、比定地を見極める鍵となります。その末盧国について魏志倭人伝には、以下のとおり記載されています。

また一つの海を渡り、千余里行って末蘆国に到着する。人家は4千余戸あり、山裾や海浜に沿って住んでいる。草木が繁茂して、[道を]進んで行っても前に行く人の姿を見ることができない。魚やアワビを捕ることが得意で、水の深浅に関係なく水中に潜ってはそれらを捕えている。

この文面には、当時の末蘆国の状況を理解し、その場所を推定するために必要な情報が複数含まれています。できるだけ文字どおりに解釈することに留意し、重要事項をまとめてみました。まず、末蘆国の位置は、壱岐からの距離が1000余里、短里にして、およそ70~80kmの場所にあります。次に、そこに存在する民家の数は4000戸ほどしかなく、対馬や壱岐と比較しても、さほど大きな町ではないということです。また、「山裾や海浜に沿って住んでいる」という記述からは、周辺に平野部が少ない漁村であるため、住民は近隣の山裾や、海岸沿いに居住していた状況を察することができます。そして4000余戸の人家があるにも関わらず、周辺は未開の地であり、雑草が生い茂ったままになっていたという証言から、地の利があまり良くない土地柄であったと考えられます。それは、末盧国周辺には人々が頻繁に往来するような村落が存在せず、地理的に孤立していたことを意味しています。しかしながら、末盧国の住民には特技があり、「魚やアワビ」を捕ることにかけては腕がたち、その名声は、周辺諸国まで伝わっていました。しかも「海を深く潜ってまで漁獲している」、という詳細まで言及していることは注目に値します。末盧国は、アワビ捕りの名人が集まる町だったのです。

これらの末盧国に関する観察記録には、壱岐からの距離が具体的な数値で表記されているだけでなく、その住民の文化的背景までが、リアルに説明されています。それ故、末盧国の比定地を見出すには、少なくともこれら史書の記述と矛盾なく理解できる土地柄を確認することが不可欠です。特に、「魚やアワビ」と明記されているだけに、その漁村には、それらの魚介類を捕るために素潜りをする名手が遠い昔から存在した痕跡を見つけることも大事でしょう。そのうえで、末蘆国を旅立った後の邪馬台国までの経路についても、史書の記述と矛盾なく理解できる位置であることを確認することも重要です。

更にもう1点、見逃すことができないのが、宗教文化的な要因です。対馬や壱岐は、和多津美神社を筆頭とする多くの式内社だけでなく、聖地信仰、天道信仰、亀卜や古墳文化などに代表される宗教文化のメッカであり、邪馬台国の卑弥呼も、巫女として霊才を振舞っていたことで知られていました。それゆえに、玄界灘の離島と邪馬台国に挟まれた九州の玄関、末盧国は、これら宗教文化の影響を受けた旅人が行き来する玄関でもあったのです。よって、末盧国に比定される町周辺にも、旅人の指標となった対馬の和多津美神社のような宗教的意味合いの深い式内社や、邪馬台国に関連する遺跡や文化遺産が残されている可能性があります。これらを総合的に検証することにより、末盧国が比定されるべき九州の玄関が、おのずから浮かび上がってくるはずです。

末盧国への距離が1000余里とは

朝鮮半島から倭国へ至る古代の海路は、西は長崎県の平戸から、東は山口県の長門付近まで大きく広がり、その内、玄界灘と呼ばれる海域も、鐘崎から佐賀の松浦までのエリアを網羅しています。その玄界灘に面する数多くの港町の中から、邪馬台国への玄関となる末盧国として、佐賀の松浦が比定される場合が多いようです。遠い昔から対馬や壱岐との交流において北九州側の中心地の1つであること、壱岐から松浦地方を見渡すことができるほど、倭国との距離が短いこと、そして松浦の名称が末蘆に類似していることなどが理由として挙げられます。しかしそのどれもが、魏志倭人伝の記述内容に基づく根拠ではないため、末蘆国を松浦に比定する理由としては、不十分と言わざるをえません。今一度、原点となる魏志倭人伝の記述に立ち返り、詳細を検証する必要があります。

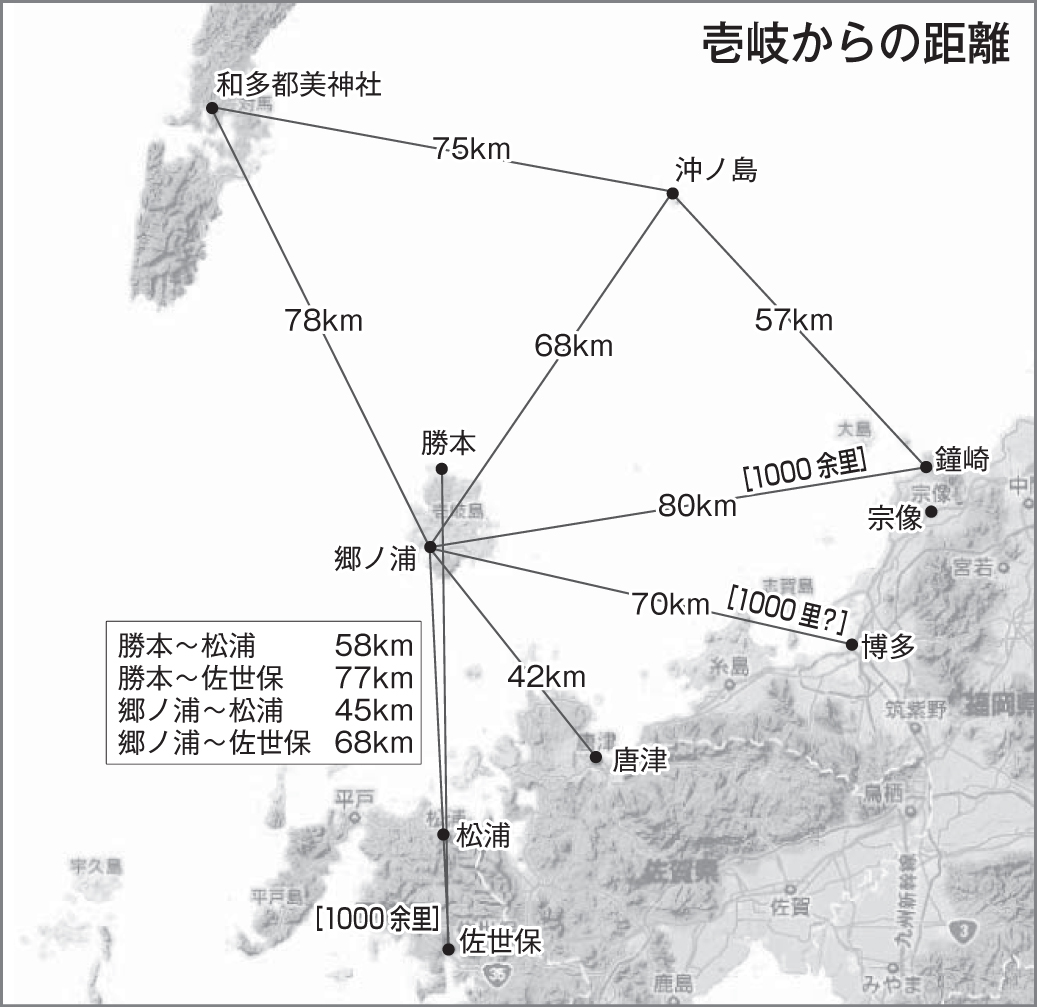

まず、壱岐から末盧国までの距離に注目です。魏志倭人伝によれば、狗邪韓国から対馬、そして対馬から壱岐までの距離はどちらも1000余里であるのと同じく、壱岐から末盧国の距離も1000余里と明記されています。短里が70~78m程度であるという前提で考えると、末盧国までの距離は少なくとも70kmはあるはずです。ところが末盧国を松浦と比定した場合、壱岐の北部、勝本からは58km、郷ノ浦からは45kmしかありません。短距離であるということは、船旅の利便性において有利なのは確かですが、史書が証する距離の記述と合致しないことが問題です。勝本から松浦までの58kmという距離を1里70mで計算しても、830里ほどにしかなりません。1里78mで計算すれば更に短い740余里となり、どちらをとっても1000余里からはほど遠い数字です。

まず、壱岐から末盧国までの距離に注目です。魏志倭人伝によれば、狗邪韓国から対馬、そして対馬から壱岐までの距離はどちらも1000余里であるのと同じく、壱岐から末盧国の距離も1000余里と明記されています。短里が70~78m程度であるという前提で考えると、末盧国までの距離は少なくとも70kmはあるはずです。ところが末盧国を松浦と比定した場合、壱岐の北部、勝本からは58km、郷ノ浦からは45kmしかありません。短距離であるということは、船旅の利便性において有利なのは確かですが、史書が証する距離の記述と合致しないことが問題です。勝本から松浦までの58kmという距離を1里70mで計算しても、830里ほどにしかなりません。1里78mで計算すれば更に短い740余里となり、どちらをとっても1000余里からはほど遠い数字です。

では、壱岐から1000余里、70~78kmほどの距離にあたる港町とは、九州のどの地域が該当するのでしょうか。もし、壱岐から松浦の方角、すなわち南方へ向かって1000余里離れている港に航海し続けるとするならば、長崎の南沿岸にある佐世保周辺まで旅することになります。では、壱岐から東南の方向に航海するならばどうでしょうか?勝本から唐津までは51kmであり、1000余里には及びませんが、博多までは70kmあることから、1000余里の範疇にかろうじて入るかもしれません。また、東南東の鐘崎までは80kmあるため、問題なく1000余里と解釈することができます。つまり、史書の1000余里というデータを活かすならば、壱岐から南に向かって佐世保方面に向かうか、それとも東南の博多、もしくは東南東の鐘崎に向かうしか、方法はないようです。いずれにしても、佐賀の松浦では、どうしても説明がつかないのが、「1000余里」の記述なのです。

末盧国とは山沿いの小規模な漁村か?

松浦を末盧国に比定した場合、史書の記述と合致しない点が他にも残されていることに気が付きます。まず、末盧国周辺の地理と人家数に注目してみましょう。末盧国の人々は、「山裾や海浜に沿って住んでいる」と記載されていることから、そこは海辺のすぐ近くに山がある、海沿いの漁村であったと考えられます。漁業を生活手段とする村ですから、当然のことながら、村落は海浜の近くに集まり、住民の一部は近隣の山裾にも居住していたと考えられます。末盧国の「国」という言葉から、一見、海あり山ありの広大な都市を想像しがちですが、当時は漁村であってもその地域を「国」と呼ぶことがありました。よって、記述のとおりに末盧国とは、山裾や海沿いに発展した漁村であり、実際はその漁村周辺の地域を含むエリアを指していたと考えるのが妥当でしょう。

また、魏志倭人伝には、末盧国の人家数は「4千余戸」と明記されています。当時、人が住みやすい平地がほとんどない対馬の人家数は、1000戸しか数えられませんでした。壱岐には多少の平地が存在することから、人家の数は対馬よりも多く3000戸になりました。これらの人家数を比較する限り、末盧国の4000戸とは、およそ壱岐の規模に匹敵する程度の村落だったと言えます。つまり、末盧国は漁村を中心とした山裾に広がる地域であり、その大きさも、壱岐の平野部に並ぶ規模のものと考えられます。

ところが、末盧国に比定される松浦の地形は、海浜の中心に向けて志佐川が流れ、河口付近にデルタが広がっているという特徴があります。そのデルタは住居に適した平野部を提供し、中心を流れる志佐川の両側には、5km以上も細長く、平坦な土地が続いています。その志佐川に沿って、小さな山々が東西双方を1kmほど隔てて続いています。この松浦の地の利を活かすためには、やはりデルタと川沿いの平野をフルに活用するべきであり、古代社会においても例外ではありません。その実態は、航空写真を用いて松浦の地勢に関わる特異性を参照することにより、一目でわかります。つまり、松浦ではデルタ、および海浜沿いに村落を造成することが自然の流れであり、わざわざ内陸の川沿いに並ぶ山裾に沿って居住する理由が見出せないのです。更に、村の周辺が雑草に覆われているという点についても、松浦の地形に比定すると、矛盾が生じてしまいます。なぜならば、松浦は町の中心に志佐川が流れているだけでなく、その川沿いに平野が開かれているため、周辺が雑草に覆われているという閉塞感がないのです。

松浦の東にある佐賀の唐津を末盧国に比定する説もあります。しかし、唐津の中心を流れる松浦川の河川口は広大であり、唐津湾全体に広がるデルタは、その海岸線上の間口が10km以上に及びます。また、デルタの近郊には鏡山以外、ほとんど山らしい山が存在しないのです。これら唐津の地勢を見る限り、4000戸の人家で収まるような地域とは到底考えられず、実際の人家の数は遥かに多かったでしょう。よって、唐津を末盧国に比定することは、松浦以上に困難であるといえます。つまり唐津を、山裾や海沿いに発展した漁村である、とは言い難いのです。同様の結論は、博多についても言えます。博多こそ、都市の発展に相応しい広大な平野部に恵まれた、九州一の地の利を誇る地域です。それ故、「山裾や海浜に沿って住む」という言葉がまったく該当しないのです。これら地形の特色は、松浦、唐津、博多ともに、その航空写真を見れば、一目瞭然です。(下記写真参照)

伊万里湾西部へ注ぐ志佐川沿いに、 懐の深い平野が広がる 松浦 |

川幅の広い松浦川を擁し、 川沿い・海沿いに拾い平野を持つ 唐津 |

広大な平野が広がり、 大都市が形成される条件を備える 博多 |

更に、「魚やアワビを捕ることが得意で、水の深浅に関係なく水中に潜ってはそれらを捕えている。」という史書の記述内容も重要な参考資料の1つとして覚えておく必要があります。今日、松浦周辺の特産品として松浦牛はすぐに見つかりますが、松浦がアワビ捕りに代表される素潜りのメッカであったという情報を見出すことはできません。しかも松浦は島々に湾岸の出入りを塞がれた半島裏に位置するため、古代より素潜りの文化により名声を博していた地域とは考えにくいのです。むしろ唐津のように、唐津湾の奥に位置していても、玄界灘に直接面している港は、今日でもアワビの名産地となっていることから、昔も同様にアワビ捕りなどの漁業を生活手段としていた地域と想定できます。しかしながら前述したとおり、唐津では、その地勢上の理由から、末盧国に比定することが難しいのです。

邪馬台国への方角と距離を検証

末盧国の場所を比定するにあたり、もう1つ残されている課題が、邪馬台国へ向けて旅する方角です。史書が証する邪馬台国への旅路の方角とは、狗邪韓国から東南へ向かうということです。しかしながら、その途中には島あり、山あり、川あり、崖ありと、大自然が生み出すさまざまな地勢の現実に直面します。それらを旅の経験則に基づいて、最善の海路と陸路を見出していったのです。古代における長旅では、必ずしも最短距離の旅程が選択される訳ではなく、むしろ、時間と安全重視という双方を天秤にかけて、できるだけ早く目的地に到達することを目指すも、疲労を最小限に留め、しかも安全性を重視するようにしたのです。例えば狗邪韓国から末盧国へ航海するには、一気に玄界灘を航海するような無理をせず、安全と時間とのバランスを考えながら、海峡はできるだけ短距離になるように努めながら、しかし安全性を考慮して、例え遠回りになっても対馬と壱岐の島々に一旦渡り、その海岸沿いを経由して航海を続けたのです。海を渡り、陸を旅する水行と陸行を繰り返す邪馬台国への長旅だからこそ、多くの困難が伴うことは明白であり、その旅程にはさまざまな工夫と経験則が活かされたのです。

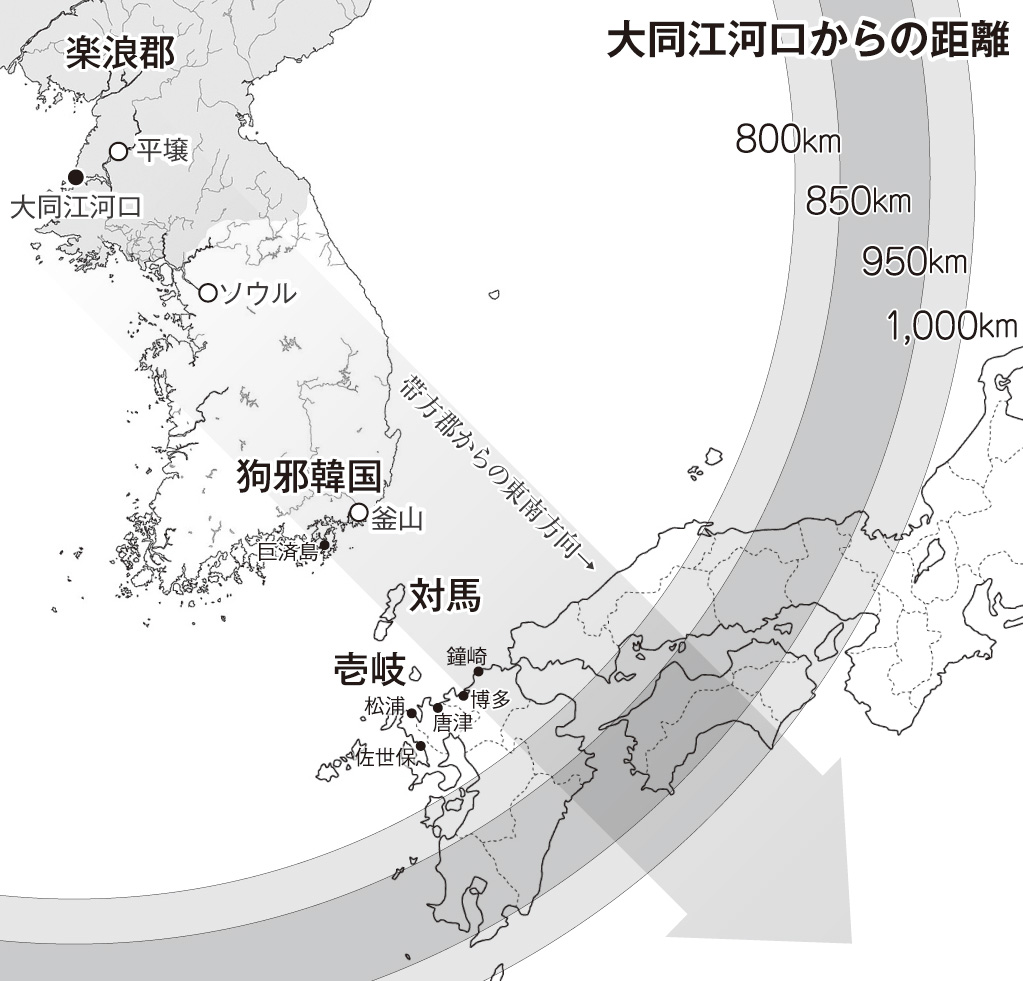

如何に旅の経路と手段が複雑であったとしても、最終目的地の場所に変わりはありません。よって、その目的地の方角と、そこまでの距離だけは、常に把握しておかなければなりません。そこで今一度、邪馬台国への旅の全体像を捉えるため、起点となる帯方郡から見て、どの方角、どの地域に向けて旅をするのか、地図をもって検証してみました。まず起点の帯方郡から、最終到達点である邪馬台国が存在する東南方向に、斜線の矢印を引きます。右の図において、左上から右下の方向を指す薄いシェードの矢印は、帯方郡から東南135度の方向を指しています。その際、およその方角として矢印に幅を持たせるために、帯方郡の起点を平壌から大同江河口の西側まで幅広くとりました。すると、その矢印は朝鮮半島の大半を覆いながらも、帯方郡の起点から見ると、日本列島の東南方向にあるおよそのエリアを指しているのです。この幅広い矢印に覆われたエリアには、福岡県や大分県、四国では愛媛県と高知県、そして一部、広島県と山口県が含まれています。

如何に旅の経路と手段が複雑であったとしても、最終目的地の場所に変わりはありません。よって、その目的地の方角と、そこまでの距離だけは、常に把握しておかなければなりません。そこで今一度、邪馬台国への旅の全体像を捉えるため、起点となる帯方郡から見て、どの方角、どの地域に向けて旅をするのか、地図をもって検証してみました。まず起点の帯方郡から、最終到達点である邪馬台国が存在する東南方向に、斜線の矢印を引きます。右の図において、左上から右下の方向を指す薄いシェードの矢印は、帯方郡から東南135度の方向を指しています。その際、およその方角として矢印に幅を持たせるために、帯方郡の起点を平壌から大同江河口の西側まで幅広くとりました。すると、その矢印は朝鮮半島の大半を覆いながらも、帯方郡の起点から見ると、日本列島の東南方向にあるおよそのエリアを指しているのです。この幅広い矢印に覆われたエリアには、福岡県や大分県、四国では愛媛県と高知県、そして一部、広島県と山口県が含まれています。

同じ地図に今度は、邪馬台国までの距離を把握する1つの目安として、帯方郡から邪馬台国までの距離として史書に明記されている12000里の距離を、扇状にプロットしてみました。短里の距離は解釈がさまざまであることや、距離の数字は多少なりとも丸められていることから、実際の距離と考えられる数字の可能性に幅を持たせ、そのバリエーションをシェードで区別して表記します。まず、全体の距離として掲げられている12000里については、数字が丸められていることを前提に、11500~12500里と想定しました。そして短里の距離は、下限を70m、上限を80mとし、中間の75mを平均値とします。すると帯方郡から邪馬台国の距離は、最短805km、最長1000kmの範疇に収まることがわかります。その距離を円状に地図にプロットしたのが、右の図です。邪馬台国の場所として可能性がある地域は帯状に示され、薄い帯のエリアよりも、濃いエリアの方がおよそ中心値に近いことから、より可能性が高いと言えます。

この距離を表記する扇状のシェードと、方角の矢印が重なるエリアが、実は、邪馬台国の最終到達点としての可能性が最も高い地域であると考えられます。九州では大分県と宮崎県の一部、四国では愛媛県と高知県の全域が網羅されています。また、東南方向に多少の含みを持たすならば、宮崎県の南部や徳島県も該当することになります。これらの方角と距離の検証は、あくまで参考資料にしかすぎませんが、史書の記述に信頼を置くという前提に立つならば、十分な根拠となり得る可能性を秘めています。また、末盧国に比定される松浦や唐津など、九州の北部に位置する都市や町は、東南の矢印が差す方向から若干でも外れるため、気がかりな材料となります。また、佐世保に至っては狗邪韓国のほぼ南方に位置し、方向違いと言わざるを得ません。これらの問題を解決するためにも、末盧国の場所を正しく比定することが不可欠です。

(文・中島尚彦)