邪馬台国への道のり Part.VII

宗像に秘められたイスラエルの民に対する神の想いとは

これまで史書に記されている末盧国とは、鐘崎・宗像である可能性が極めて高いという根拠について解説してきましたが、ここからは更に2つの重要なポイントに注目です。

東海岸へ安全に早く辿り着くルート

魏志倭人伝によると、邪馬台国へ向かう為には対馬から壱岐、そして玄界灘の荒波を乗り越えて九州北部の末盧国に渡った後、そこで一旦下船して陸路で旅を続け、その後、再び乗船して航海したと記されています。最終目的地周辺の港には船で往来することが分かっている訳ですから、何故途中で陸路を使わなければならなかったのでしょうか。一見、不可解な記述ではありますが、九州北部周辺の地理を検証すれば、その理由が下関海峡の歪な地形にあったことが明確になります。

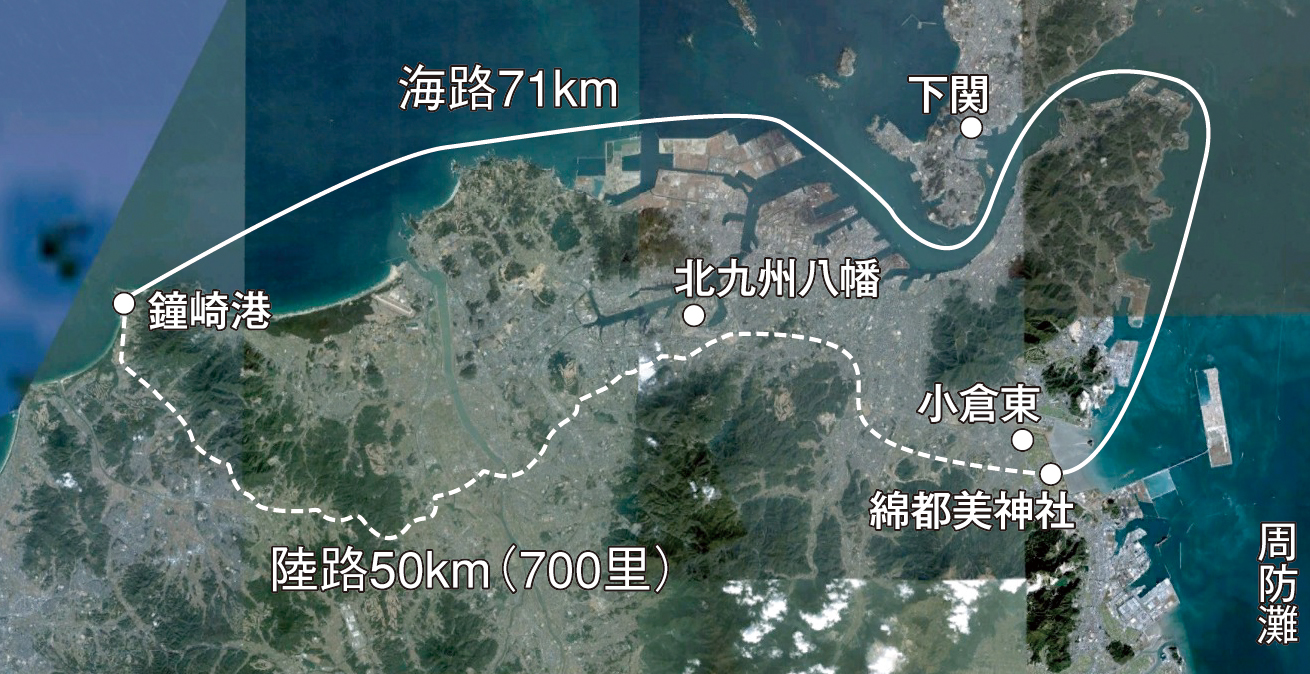

例えば壱岐から海を渡り、志賀島周辺から鐘崎を通って東方に航海し続け、下関を経由して九州の東海岸沿い、今日の北九州空港がある東小倉周辺、周防灘の海岸まで旅するという航海路を考えてみましょう。すると九州と本州の接点である下関海峡の海岸線が深く入り組んでいる為、海峡を抜ける為の渡航は大変距離が長いことに気が付きます。実際、鐘崎から周防灘までの航海距離は、その海岸線から算出すると70km以上にもなります(地図参照)。

例えば壱岐から海を渡り、志賀島周辺から鐘崎を通って東方に航海し続け、下関を経由して九州の東海岸沿い、今日の北九州空港がある東小倉周辺、周防灘の海岸まで旅するという航海路を考えてみましょう。すると九州と本州の接点である下関海峡の海岸線が深く入り組んでいる為、海峡を抜ける為の渡航は大変距離が長いことに気が付きます。実際、鐘崎から周防灘までの航海距離は、その海岸線から算出すると70km以上にもなります(地図参照)。

当時の1日の平均航路距離を20kmとみても、最低3日は費やさなければならず、天候によっては更に日数がかかったことでしょう。しかも、危険な玄界灘をやっとの思いで渡航してきた船舶員にとって、再度玄界灘での渡航を継続することは、大きな負担となったに違いありません。そのため、遠回りに海峡を通り抜ける航海路の代替案として浮上したのが、鐘崎から陸路を用いた旅路の活用です。壱岐から九州の東海岸方面に向かって旅する為には、一旦鐘崎に着岸し、そこから陸路を徒歩で東海岸方面に向かって歩いた方がより早く、安全に辿り着けるのです。鐘崎から周防灘の海岸線までは一直線とまではいかずとも、ほぼ平坦な道を東南方向に進みながら旅することができます。そして50km程徒歩で進むと、九州東海岸沿いの海を眺めることができる地に到達します。2日もあれば余裕を持って歩くことができる程の距離です。すなわち陸路を使うことにより、海路より少なくとも1日早く東海岸に到達することができるだけでなく、より安全に旅をすることができるのです。

また、旅の方角にも注目です。前述した通り、史書の記述における旅の方角とは、目的地を見据えた全体の方向性だけでなく、時には出発点からどの方向に目先、移動するかということに言及することもあります。鐘崎から九州の東海岸は東南方向にあり、また、港から出発して宗像を経由して通り抜ける東海岸への道も、起点から東南の方を向いています。末盧国から「陸上を東南に五百里すすむ」という魏志倭人伝の記述に合致していることも注目に値します。

神功皇后に纏わる壱岐と鐘崎の繋がり

その鐘崎港の岬に佇むのが織幡神社です。石段を上って境内に達すると、広大な玄界灘が目の前に広がります。古代の民は、その境内から渡航する民の無事を祈願しつつ、神に祈りを捧げていたのでしょう。織幡神社は宗像5社の中でも有力な社であり、筑前国における式内社でも宗像大社の次に列記されています。そしてこの織幡神社こそ、鐘崎と壱岐が宗教文化と人の流れという太いパイプラインで繋がっていたことの証であり、壱岐からの渡航者が目指した末盧国が、鐘崎であるという裏付けの1つとなります。

織幡神社の祭神は竹内宿禰です。その竹内大臣が織られた幡がここに収められたことから、織幡という名前がついたのではないかと考えられています。そして社記には、「壱岐眞根子臣の子孫の人つたへて是を祭る」とあり、その記述から社家は壱岐氏であったことがわかります。また、創立年代は定かではないものの、「宗像大菩薩御縁起」によれば三韓征伐にあたり、宗大臣は竹内宿禰の「織り待て」る「赤白二流の旗」をもって御手長を振り下げたり、振り上げたりしながら敵を翻弄したということから、おそらく神功皇后の朝鮮出兵を機に織幡神社は鎮座したのではないかと考えられます。その「御手長」と呼ばれる旗竿が、壱岐の「天手長男神社」と「天手長比賣神社」に由来しているだけでなく、最終的に「御手長」は、沖の島に保管されたことが記されていることから、織幡神社は壱岐のみならず、宗像大社の一の宮が存在する沖ノ島とも深い繋がりがありました。

朝鮮出兵に関する伝説は、壱岐でも大切に伝承されてきました。例えば、朝鮮へ出兵する際に神功皇后が最後に船出をしたのは、壱岐の勝本浦と言われています。勝本浦には聖母宮(しょうもぐう)があり、その聖なる母とは神功皇后と考えられます。実は朝鮮へ出兵する際に皇后は妊娠しておられたそうで、その出産を遅らせる為に石を用いたという記述が古事記にあります。そして倭国に戻られてから無事に出産したのが応神天皇です。古事記では出生地が福岡市の宇美となっていますが、実際は壱岐であるという言い伝えも残されていることから、壱岐では10月の例祭になると、神功皇后と応神天皇、及び仲哀天皇が乗られていると想定する2台の神輿を御神幸船に乗せて湾内を巡航します。

神功皇后の朝鮮出兵に絡み、もう1点見逃せないのが宗像神社と共に官幣大社として名を連ね、北九州、玄界灘周辺において、宗像大社と共に最も影響力を持つ香椎神宮の存在です。式内社として博多湾沿いの近くに造営され、神功皇后と仲哀天皇が祀られている香椎神宮でも、その場所で、神功皇后は神より新羅を攻める神託を授かり、朝鮮への出兵が実現したのです。その際、北九州八幡の帆柱山と呼ばれる円錐形の山から木を伐り出して、神功皇后が乗船する御座船を作ったという伝説が残されています。北九州八幡は後述する通り、鐘崎・宗像から邪馬台国へ向かう陸路の途中にある伊都国である可能性が高く、宗像と深い繋がりを持つ地です。そして神功皇后の伝説は、九州北部から東海岸沿いの大分方面にかけて、これまで多く語り継がれてきました。更に大分の緒方町志賀には綿津見神を祖とする安曇族の一大拠点が存在することからしても、古代九州における渡来人の流れは、安曇族を中心に九州北部から東海岸の大分沿岸まで広がっていました。

大切なことは、神功皇后の時代に確かに旗が掲げられ、日本の建国に大きな貢献をすることとなる応神天皇が出生したこと、その背景には壱岐と鐘崎・宗像が深く関わっていること、そして東海岸沿いの大分まで広範囲に神功皇后の伝説が語り継がれていることから、渡来人、要人の流れが、九州北部から東海岸沿いにかけて、より顕著に見られたことです。その背景には玄界灘から瀬戸内海まで自由自在に行き来する安曇族の影響力がありました。よって鐘崎は、そこから沖ノ島や他の離島と行き来する為の拠点として、古くから海人に用いられただけでなく、九州東海岸への近道となる陸路に繋がる上陸地点としても極めて重要でした。こうして鐘崎は古代の港町として、そのすぐ傍にある宗像神社と共に栄えたのです。

宗像大神が道主貴と呼ばれる所以

鐘崎に隣接する宗像は、古代社会においては鐘崎と一体となり、集落を形成していたと考えられます。現在の宗像市の中心は鐘崎港から南方約8km、宗像大社はその手前、およそ5.5kmの位置に在ります。その歴史は大変古く、奈良時代の前期においては既に宗像大社の3宮となる沖ノ島、大島、田島は営まれており、古事記ではこれらが奥津宮、中津宮、邊津宮と称されています。地理的にも離れているこれら3宮を総合して、宗像大社は形成されているのです。

一の宮は玄界灘に浮かぶ沖の島にあります。その西南山腹の森の中に沖津宮が存在し、島全体が御神体とされています。二の宮は鐘崎港から海上約9kmに浮かぶ大島の中津宮です。そして三の宮が、現在の宗像郡玄海町田島の辺津宮であり、今日では参拝者が多く訪れる宗像大社として知られています。これら3宮には天照大神の姫神である長女神の田心姫神(たごりひめかみ)、次女神の瑞津姫神(たぎつひめかみ)、末女神の市杵嶋姫神(いちきしまひめかみ)がそれぞれに祀られています。宗像三女神は宗像大神とも称され、宗像氏が奉祀しています。また、日本書紀にも宗像大社の記述があります。そこには、沖の島、大島、そして宗像が朝鮮半島に近い位置に在ることから、外国との文化交流をするにあたり、その受け入れの窓口として重要な拠点であるだけでなく、皇族をもてなし、お迎えする為に神勅が天照大御神より授けられ、宗像三女神がそれぞれに遣わされたことが記されています。それ故、宗像大神は別名を道主貴(みちぬしのむち)と称し、「最高の道の神」として、渡来する民に道を示し、導いて下さる神として、「貴」(むち)という最も尊い称号が記されています。

「道主貴」に含まれる「貴」という漢字は、「ムチ」という言葉の当て字にすぎません。この言葉の語源はヘブライ語の![]() (motse、モチ)であり、その意味は「見つける者」、「見出す者」を意味しています。アジア大陸から訪れる神の民に、旅の航路を示して導いて下さる神だからこそ、「貴」という漢字を当てて「ムチ」、すなわち「道を示して下さる神」と称し、それを神の民を導く「最高の道の神」の称号としたのです。宗像三女神は、大勢の民が朝鮮半島から九州へ渡る道中の導き手として、特に王系の民、皇族を手厚くもてなす為に、その航路沿いに在る沖の島、大島、田島の地にて社の拠点を構え、約束の民を迎えていたのです。

(motse、モチ)であり、その意味は「見つける者」、「見出す者」を意味しています。アジア大陸から訪れる神の民に、旅の航路を示して導いて下さる神だからこそ、「貴」という漢字を当てて「ムチ」、すなわち「道を示して下さる神」と称し、それを神の民を導く「最高の道の神」の称号としたのです。宗像三女神は、大勢の民が朝鮮半島から九州へ渡る道中の導き手として、特に王系の民、皇族を手厚くもてなす為に、その航路沿いに在る沖の島、大島、田島の地にて社の拠点を構え、約束の民を迎えていたのです。

沖ノ島が海の正倉院と呼ばれる所以

沖ノ島は遠い昔から「神の島」として崇敬されてきました。その島にある「一の宮」こそ、宗像神祭祀の中心です。そして辺津宮と中津宮は、遠く離れた沖ノ島まで行けない場合の遥拝所として造営されたのです。一般庶民にとって沖ノ島は、遠い海に浮かぶ孤島でもあることから、全く出入りすることができなかったのです。そして今日に至るまで宗像大社の管轄下にある沖ノ島は、許可なくして誰も入島することができず、神の島として女人禁制が保たれ、年に1度しか来訪者を許さないという厳しい掟が守られ続けています。これ程まで神格化された島は、日本列島では他に類を見ません。その理由は単に、沖津宮が渡航する民の安全を祈願して造営されて以来、神格化されたということだけでなく、そこにはアジア大陸からの渡来人、特に皇族が持ち込んで献納し、保管したと考えられる多くの神宝が埋蔵されているからに他なりません。

宗像大社の本宮である沖ノ島からは、既に3次に渡る遺跡調査の結果、弥生時代、紀元前後頃の遺跡が、洞窟や社務所周辺に多数見つかっているだけでなく、島内の巨岩周辺に存在していた祭祀遺跡は、4世紀から9世紀頃のものであることが確認されています。そして、これらの遺跡からは12万点以上の鏡、勾玉、金製の指輪等を含む多くの神宝や金銅製馬具などが出土されましたが、それらは朝鮮半島や中国からの物だけでなく、西アジアからの物も多数出土したのです。この遺跡調査の結果は、朝鮮半島を経由して沖の島を訪れた多くの民の出自が、西アジアであることを裏付けているのではないでしょうか。こうして古代祭祀の形態が徐々に解明され始め、いつしか宗像大社の3宮における沖ノ島の重要性が改めて認識され、それが正に、「海の正倉院」と呼ばれるようになった所以です。

鐘崎・宗像へ渡航する2つのルート

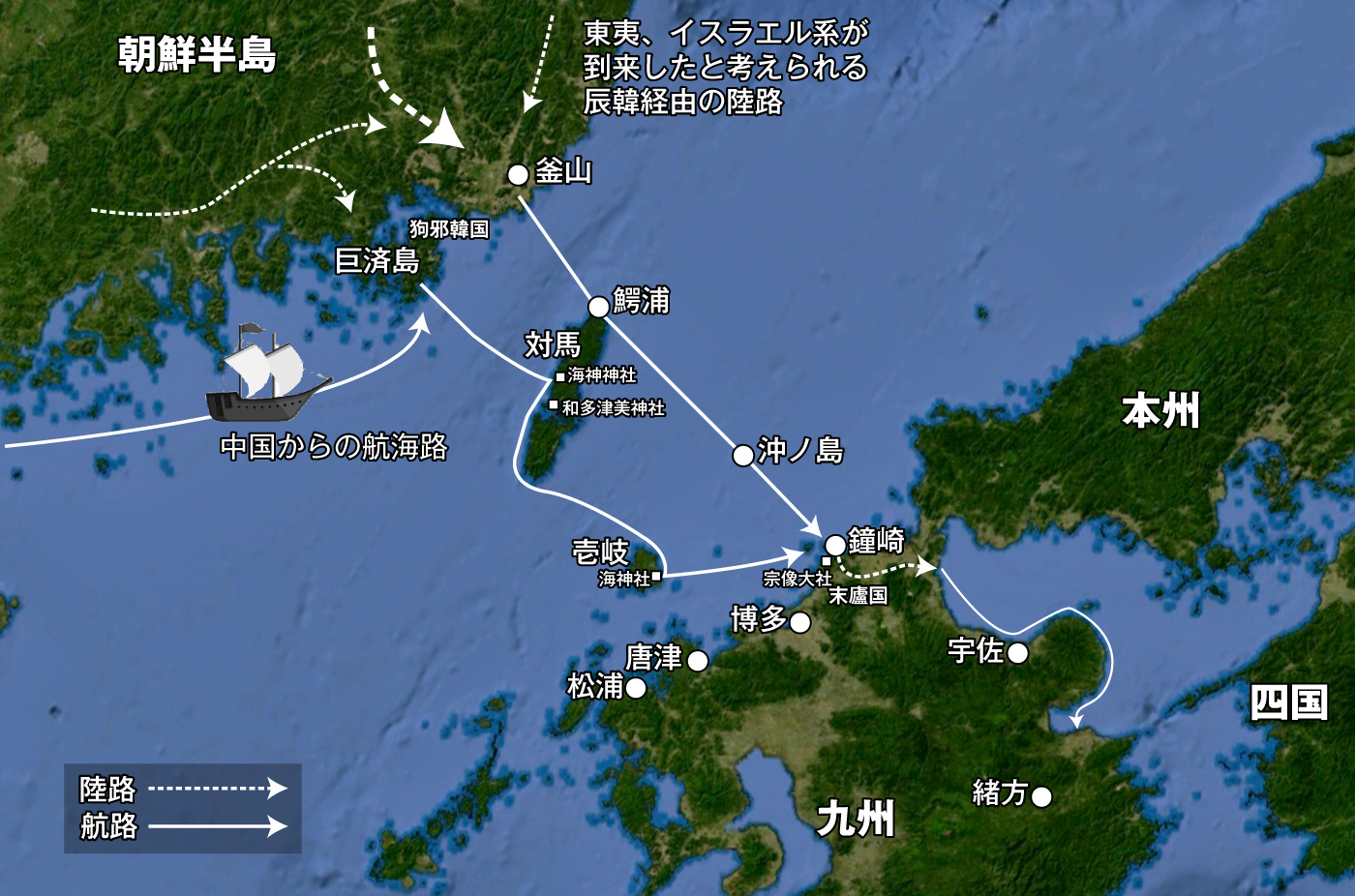

例え小さな孤島であっても、標高240mを超える山が聳え立つ沖ノ島は、対馬や壱岐と北九州の間の玄界灘を行き来する渡航者にとって、とても大切な海の指標となったはずです。特に朝鮮半島から鐘崎を目指す場合、釜山から、その目的地に向けてほぼ一直線上に、沖ノ島が存在するのです。すなわち、釜山から対馬、沖ノ島を経由して鐘崎までは、まっすぐに航海するだけで済むのです(地図参照)。

例え小さな孤島であっても、標高240mを超える山が聳え立つ沖ノ島は、対馬や壱岐と北九州の間の玄界灘を行き来する渡航者にとって、とても大切な海の指標となったはずです。特に朝鮮半島から鐘崎を目指す場合、釜山から、その目的地に向けてほぼ一直線上に、沖ノ島が存在するのです。すなわち、釜山から対馬、沖ノ島を経由して鐘崎までは、まっすぐに航海するだけで済むのです(地図参照)。

前述した通り、多くの東夷とよばれる西アジアにルーツを持つ移民は、元来、朝鮮半島の東側、辰韓を経由して半島を南下し、対馬を経由して九州に到来したのです。その際、朝鮮半島の最南端でも、まず東側の釜山に到達することから、わざわざ巨済島に向かうよりも、釜山近郊の港から対馬の北部の鰐浦周辺を目指したほうが便利なだけでなく、渡航距離においても大変有利になります。

この航海ルートは、中国方面から朝鮮半島の西側を経由して巨済島より対馬に南下するという、中国からの来訪者を前提に用いられた航海路とは明らかに違います。すなわち、倭国を訪れる航海路とは、朝鮮半島の西側から対馬、壱岐を介する航路と、半島の東側から対馬、沖の島を介する2つの航路が少なくとも存在していたのです。そして後者は、辰韓を経由して大陸から訪れる西アジア系の渡来者、南ユダ王国に属するイスラエル系の民、そして秦氏らによって用いられたと考えられます。実際、朝鮮半島から沖ノ島を訪れた渡来人の中には、イスラエルの王家を中心とする皇族が多く含まれていたからこそ、多くの神宝が秘蔵されてきたのではないでしょうか。多くの渡来人は沖ノ島に到来した後、沖津宮にて神を礼拝し、そこで手厚くもてなしを受けた後、貴重な神宝や秘宝を献納した上で、鐘崎・宗像へ渡ったと考えられます。それ故、長い年月をかけて、沖の島には多くの財宝、秘宝、神宝が埋蔵されることになったのです。そして沖の島での祭祀の働きが活発化した4世紀から6世紀頃、宗像では前方後円墳の古墳が複数造成されたことから、朝鮮半島の東側、辰韓からの渡来人の流入は、4世紀初頭からピークを迎えただけでなく、沖ノ島の祭祀に関わる人物像と神宝は、宗像地方の古墳と密接に繋がっていたと考えられます。宗像大社が助け奉った天孫の民の存在は、沖の島だけでなく、宗像地方の古墳にも、その痕跡を残す程、極めて重要であったことがわかります。

宗像の意味をヘブライ語で解明

宗像(むなかた)の語源については定説がなく、何故「ムナカタ」と呼ばれるようになったのか、不明のまま今日に至っています。名前の由来については、宗像神を鏡や玉等を用いて「身体之形」にして「身形」(ミノカタ)と称したという説や、宗像三女神が出現した際に、胸や肩から光が放たれたことから「胸肩」(ムネカタ)とする説、そして宗像市の田島側では海が入り込み干潟を形成していたことから「空潟」、「沼無潟」(ムナカタ)とする説等がありますが、どれも信憑性の乏しいものです。

宗像の読みについては、諸本のどれをみても「ムナカタ」と読んでいることから、その読みについては異論がないようです。「倭名抄五」では「牟奈加多」、「延喜式九條本」にはカタカナで「ムナカタ」、また「類聚國史五」や「雄略記」には、それぞれ「宗形」、「胸方」と記され、どれも「ムナカタ」と訓まれています。また、社名についても複数存在し、日本書紀には「胸肩」、古事記には「宗形」、筑前風土記には「宗像」と書かれています。そして総称としては、宗像神社以外にも「宗形神社」、「筑前國宗像宮」、「宗像社」、「宗像宮」等が併用されています。それぞれの時代において社名や総称に充てられる漢字が微妙に変化することがあるようですが、しかしその読みについては一貫して「ムナカタ」で変わりありません。これらの背景から、元来「ムナカタ」と発音する言葉が先行して存在し、それに複数の漢字が充てられてきたと考えられます。

この「ムナカタ」と発音される言葉の語源は、実はヘブライ語だったのです。「宗像」をヘブライ語で読むことにより、本来の意味を明確に理解することができます。「ムナカタ」の「ムナ」はヘブライ語では![]() (Moonah、ムナ)と書きます。この言葉には「任命された」、「指名を受けた」、また「約束された」という意味が有ります。そして「カタ」は、

(Moonah、ムナ)と書きます。この言葉には「任命された」、「指名を受けた」、また「約束された」という意味が有ります。そして「カタ」は、![]() (khatan、カタン)の語尾が落ちた発音と考えられ、「花婿」、「主賓」を意味します。すると、「ムナ」と「カタ(ン)」を合わせて「ムナカタ」となり、ヘブライ語で「約束の花婿」という意味になります。

(khatan、カタン)の語尾が落ちた発音と考えられ、「花婿」、「主賓」を意味します。すると、「ムナ」と「カタ(ン)」を合わせて「ムナカタ」となり、ヘブライ語で「約束の花婿」という意味になります。

日本人には馴染みの薄い言葉ですが、イスラエルの民にとっては「約束の花婿」とは重要な意味がありました。旧約聖書では、神とイスラエルの関係を夫と妻に喩え、神を夫、イスラエルを妻としています。そして、雅歌には花婿と花嫁の美しい恋心についても記載されています。その教理の延長線上に新約聖書の教えもあり、そこにはイエスキリストが花婿、イスラエルが花嫁として、「花嫁を迎えるのは花婿だ」とも記載されています。つまり「ムナカタ」とは、花嫁イスラエルを「約束された花婿」である神が迎えるという意味を持つ言葉だったのです。花嫁であるイスラエルの民が、神の言葉を信じつつ長い年月をかけて大陸を横断し、時には海を渡って倭国まで導かれた暁に、遂に約束の花婿が現れ、出迎えを受けるという至福の意を込めた言葉が「ムナカタ」です。宗像大社とは、その約束が成就するためにひたすら祈願し、花嫁が到来するのを待ち望む神の御愛の象徴だったとも言えます。

2つ目の「カタ」の解釈は、ヘブライ語で「王の冠」、 (keter、ケテー)と理解することです。「ムナ」と合わせると「ムナケテ」となり、その発音は極めて「ムナカタ」に近く聞こえます。「王冠」とは「王位」、または「王権」を意味する言葉です。すると、「ムナカタ」は「定められた王権」、「(神から)授かった王位」という意味となり、イスラエルの民にとっては大変重要な言葉となります。イスラエルの民が西アジアから新天地を目指した背景には、イスラエルの国家を失った民が新天地にて国家を再建し、そこに新しいエルサレム、神の都を復活させるという強い想いが働いていたのです。そして神がイスラエルの民に約束され、永遠に続くと言われたダビデ王の子孫の繁栄、すなわちその血統を引き継ぐ者を王とした国家の建は、万人の願いでもあったことでしょう。それ故、長い年月を経て大陸を横断し、神が語られた通りに存在していた東の島々に到達した時の喜びと感動は、言葉では言い尽くせないものだったに違いありません。その約束の地の玄関で民をお出迎えした言葉が「ムナカタ」、「王権の定め」だったのです。この言葉を聞いた瞬間に、イスラエルの民は歓喜に包まれたに違いありません。神はイスラエルへの約束を忘れることなく、倭国という東の島々にて新しい国家の造営を神の民に託したのです。そして「ムナカタ」を掲げた島々では、神勅を授かった天照大神の3女神が万全の準備をして渡来してくる民の受け入れ態勢を整え、沖ノ島から大島、そして鐘崎を経由して田島の辺津宮へと導いたのです。後述する通り、この3女神とはイスラエルの民と王系の皇族をもてなす役目を授かった預言者イザヤの孫娘達です。

(keter、ケテー)と理解することです。「ムナ」と合わせると「ムナケテ」となり、その発音は極めて「ムナカタ」に近く聞こえます。「王冠」とは「王位」、または「王権」を意味する言葉です。すると、「ムナカタ」は「定められた王権」、「(神から)授かった王位」という意味となり、イスラエルの民にとっては大変重要な言葉となります。イスラエルの民が西アジアから新天地を目指した背景には、イスラエルの国家を失った民が新天地にて国家を再建し、そこに新しいエルサレム、神の都を復活させるという強い想いが働いていたのです。そして神がイスラエルの民に約束され、永遠に続くと言われたダビデ王の子孫の繁栄、すなわちその血統を引き継ぐ者を王とした国家の建は、万人の願いでもあったことでしょう。それ故、長い年月を経て大陸を横断し、神が語られた通りに存在していた東の島々に到達した時の喜びと感動は、言葉では言い尽くせないものだったに違いありません。その約束の地の玄関で民をお出迎えした言葉が「ムナカタ」、「王権の定め」だったのです。この言葉を聞いた瞬間に、イスラエルの民は歓喜に包まれたに違いありません。神はイスラエルへの約束を忘れることなく、倭国という東の島々にて新しい国家の造営を神の民に託したのです。そして「ムナカタ」を掲げた島々では、神勅を授かった天照大神の3女神が万全の準備をして渡来してくる民の受け入れ態勢を整え、沖ノ島から大島、そして鐘崎を経由して田島の辺津宮へと導いたのです。後述する通り、この3女神とはイスラエルの民と王系の皇族をもてなす役目を授かった預言者イザヤの孫娘達です。

「ムナカタ」という言葉はヘブライ語で「約束の花婿」、「王権の定め」、どちらにも理解することができます。また、折句のように2重の意味を持つ言葉として捉えることができたのかもしれません。大事なことは、イスラエルの神の導きによって、国家を失った民が「ムナカタ」にて希望に満ちた新天地を見出し、新しい王国をそこに造営する確信を得ることができたことです。「宗像」の存在意義とは、イスラエルの民とその王を新天地へと導き、そこに新しい国家を築くことだったのです。

邪馬台国への旅路はまだ続く...

邪馬台国は、孔子までもが憧れた「君子の国」、そして「長寿の国」としても知られた理想郷の延長線に育まれた古代国家です。そこは中国大陸から海を越えた遥か東方の島に存在する秘境の地でした。そこは史書にも帯方郡から東南方向に「1万2千余里」と記載されており、古代の人々にとっては、遥か彼方の東方に浮かぶ島々の山奥に在る神秘の国のイメージとして映ったことでしょう。鐘崎・宗像の存在は、その邪馬台国へ向かう旅路の途中で、大陸より訪れた渡来者をお出迎えする倭国玄関の象徴でした。そこから更に、神秘のベールに包まれた奥地へと向かうことになります。

(文・中島尚彦)