古代日本と邪馬台国の地勢観 Part.I

中国史書の記述から浮かぶ日本列島のイメージとは

魏志倭人伝として知られる「三国志」の倭人伝や「後漢書」に含まれる東夷伝などの中国史書には、倭国及び倭人について、当時の知者が収集し、編纂した情報が客観的に記載されています。その内容は、政治、経済、地勢や気候など多岐にわたり、特に文化面においては食生活に至るまで、観察内容は細かいものです。これらの記述から、当時の倭国では漁撈が大変盛んであり、蚕が着物の為に飼われていたことだけでなく、弥生時代中期から普及し始めたと考えられる稲作の存在も知ることができます。また、刀、矛、鏃、鏡等の青銅器や鉄器が用いられ、勾玉のような飾り物の存在も確認できます。人口についての記述も極めて貴重であり、特定した地域に居住する民の数は、戸数を用いて数えられました。三国志が中国の三国時代の歴史を記した正史として認知されている背景からしても、その内容についての信憑性はかなり高く、日本の古代史を知る上で、極めて重要な資料と言えるでしょう。

中国史書における倭国の地勢観

中国史書の倭人伝には列島の地勢についても客観的に論じられ、方角や距離が具体的に記載されています。長い年月をかけて培われた古代の優れた天文学や地理学をベースに、それらの見聞記録の一環として綴られた倭国の地勢に関する多くのデータは、倭国の実態を知る上で極めて重要です。中国の知者による史書の記述内容は簡潔なだけに、それらのデータをありのままに受け止めて理解することに努めたいものです。そこには単に方角や、およその距離が里数を用いて明記されているにすぎませんが、つまるところ倭国の地勢を理解する手掛かりとしては十分な尺度と言えます。

中国史書を読みながら、倭国の地勢を理解するには幾つかの注意が必要です。まず、それぞれの史書は、長い年代を経てデータが収集され、それらが時を隔てた後世において改めて編纂されていることから、時折、記述内容に年代のギャップが生じ、該当する年代や、地域を特定することが難しい場合があります。少なくとも数百年にわたる時代において見聞されたことが、あたかも「今」、見ているかのように書かれていることから、幅広い視野をもって歴史の流れの中に浮かんでくる倭国の姿に注視することが大事です。

また、編纂者が何をもって倭国と位置付け、言及しているかにも注意を払う必要があります。史書における倭人の観察記録は、その話題から察するに大変幅広い地域を網羅していると考えられ、長い間、およそ中国大陸の東方に浮かぶ殆どの島々が倭国の範疇と認識されていたようです。南は南西諸島から北は本州を含む島々の集合体が、倭国として成り立っていたと想定されます。それらの島々に、100余国が存在していたということですから、このような大局観をベースにして、倭国の全体像を捉えることが大事です。つまるところ倭国の位置付けは、史書の記述を柔軟に読みこなしながら、地図を片手に文字通りに古代の旅路を想定して散策するだけで、おのずとその旅のルートが浮かび上がってくることは、これまで解説してきたとおりです。

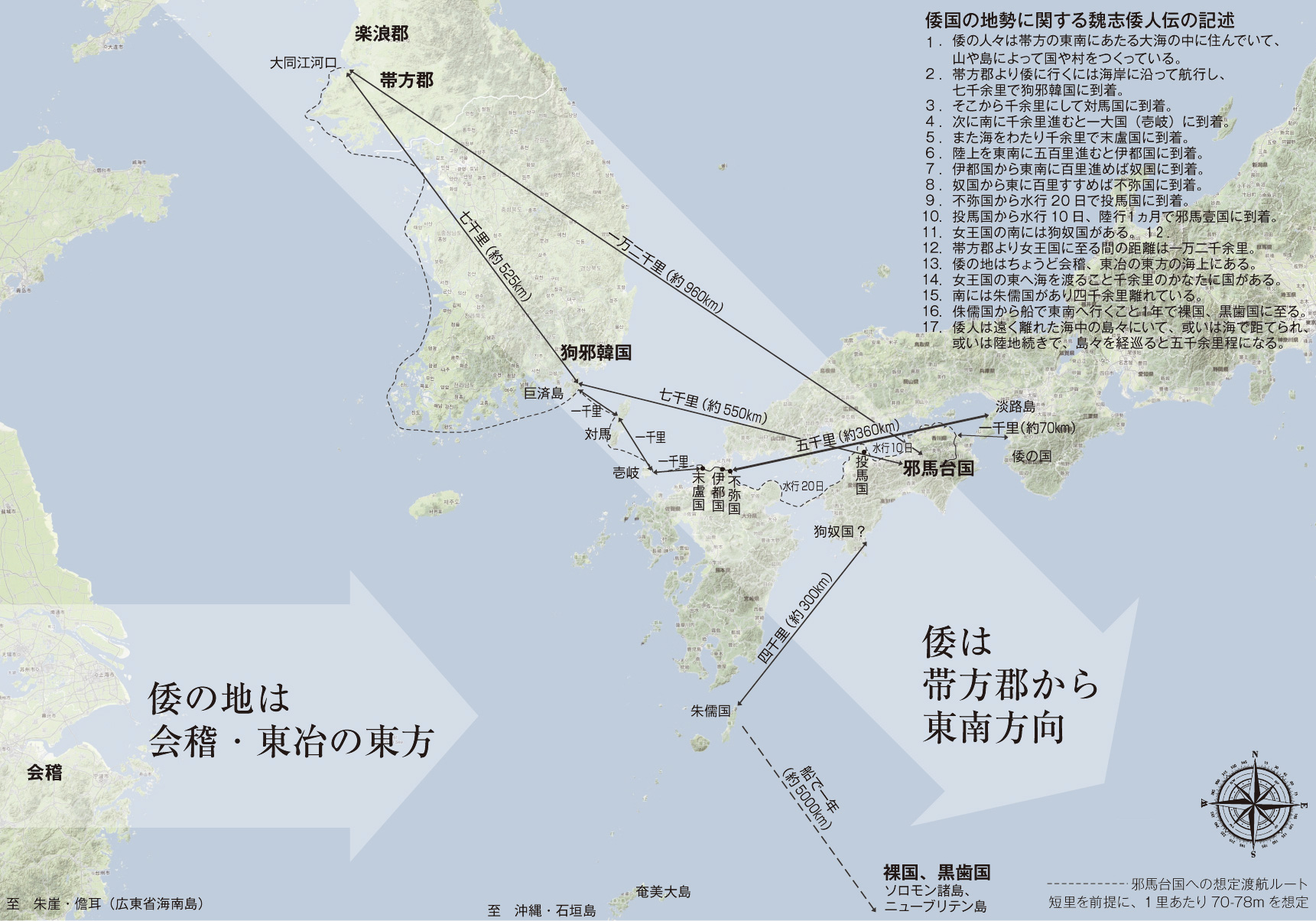

今一度、魏志倭人伝の記述から、倭国の地勢、及び距離に関する記述内容を再確認してみましょう。そこには17のコメントを見出すことができます。

- 倭の人々は帯方の東南にあたる大海の中に住んでいて、山や島によって国や村をつくっている。

- 帯方郡より倭に行くには海岸に沿って航行し、七千余里で狗邪韓国。

- 千余里にして対馬国。

- 南に千余里進むと一大国(壱岐)。

- 海をわたり千余里で末盧国。

- 陸上を東南に五百里進むと伊都国。

- 伊都国から東南に百里進めば奴国。

- 奴国から東に百里進めば不弥国。

- 不弥国から水行20日で投馬国。

- 投馬国から水行10日、陸行1カ月で邪馬壹国。

- 女王国の南には狗奴国。

- 帯方郡より女王国に至る間の距離は一万二千余里。

- 倭の地はちょうど会稽、東冶の東方の海上。

- 女王国の東へ海を千余里渡ると国がある。

- 南には朱儒国があり四千余里。

- 侏儒国から船で東南へ1年で裸国、黒歯国に至る。

- 倭人は遠く離れた海の島々にいて、或いは海で距てられ、或いは陸地続きになっていて、島々を経めぐると五千余里程。

魏志倭人伝に基づく倭国の位置付け

これらの記述を元に、今一度、要所ごとに地図上にプロットしてみました。「会稽、東冶の東方」という表現については、南西諸島から本州まで南北に広がる倭国の島々のおよそ中心を指して、大局観を語っていると考えられます。また、「島々を経めぐると五千余里」という表現は、島を一周するという意よりもむしろ、瀬戸内海を東西の端まで行き来する航海路のイメージに該当するようです。瀬戸内海の水域は、大陸から邪馬台国へ向かう為には必ず通らなければならず、南北の陸地が海により隔てられているだけでなく、その中間には多くの島々が浮かび、陸地続きとなる岬も随所に際立つことから、正に表現内容と一致する海域と言えます。

倭国に関する魏志倭人伝の記述は、その全体の境界線を明確にはしていません。しかしながら、統治する国々の力関係や文化は時代によっても変化し、記述の対象となる地域も少しずつ異なると想定されることからしても、明文化するには及ばないでしょう。また、海人族が中心となって島々を往来しながら各地に友好関係を築いていった古代の島民社会においては、今日の国境というような明確な線引きは必要なかったとも考えられます。大切なことは、集落同士の絆であり、民族同士の連帯感だったことでしょう。こうして史書の記述内容から、南は南西諸島から北は本州まで、多くの島々を網羅する集合体から成り立つ倭国の姿が浮かび上がってくるのです。

倭国の姿を見つめ直す際の留意点

中国史書の地理データを参考に、倭国の国々を地図上にプロットすることを試みる際、短里の距離をおよそ1里あたり70mから78mの距離に想定し、Google Earth等の3D地図等を参照しながら地勢を確認して進めていくと、思いのほか、旅の道筋をわかりやすく見出していくことができます。しかしながら実際には異論が多くあるようです。邪馬台国に絡む決定的な遺跡がこれまで発掘されている訳でもなく、中国史書の地理データには間違いが多いという見解もあり、史書の記述そのものの解釈が多岐に分かれてしまうことも、その要因の1つです。その他、昨今の遺跡発掘によるデータなどをベースに様々な先入観が絡むことにより、史書のデータが語るイメージをそのまま受け止めてプロットする試みは、難航してきたのが実態です。

中国史書のコンテンツを重要視するという原点に戻り、今一度、これまでの閉塞感漂う数々の問題点に留意しながら、それらを乗り越える新たな切り口をもって、古代日本の地勢観を抜本的に見直す方法を、本稿では提言することとします。そして、国生み神話が淡路島から始まり、宗教的な聖地として四国の山上が選ばれ、そこに邪馬台国が台頭し、短期間で滅びた理由までも解説するものとします。目指すは、現代人の目で見る古代日本の姿ではなく、古代人の目から映し出される倭国の姿であり、その地勢観を培うことです。まず、これまでの課題を簡単にまとめてみましょう。

1. 不透明な倭国100余国の境界

史書の記述は、古代の知者が倭国について見聞したとおりの姿を、ありのままに書いていると考えられます。しかし、日本列島は東西南北に大きく広がり、島々の名前さえも当時は周知されていなかったことから、倭国の範囲を特定することは困難であったはずです。例えば魏志倭人伝には、倭国は「会稽・東冶の東に在るべし」とありますが、この文章だけをとって考えると、倭国はおよそ、屋久島や種子島の位置に存在したことになり、前後の記述と辻褄が合わなくなってしまいます。これはむしろ倭国が南西諸島を含む、数多くの日本列島を網羅する島々の集合体であり、南は沖縄周辺から北は本州まで、多くの島々が連なるその中間点を、大まかにコメントしたものであると解釈できます。

その倭国の島々には、古代より大陸からの渡来者が訪れたこともあり、ごく自然の成り行きとしていつしか島々や地域ごとに小国家と、それを統治する王が存在するようになりました。倭国について、三国志が書かれた魏の時代よりも古い後漢の時代、78年頃、前漢の歴史について書かれた「漢書」に、倭国についての最も古い記述が見られます。その中に含まれる「地理志」には、「楽浪海中に倭人あり。分かれて百余国となる」と書かれています。邪馬台国が台頭する以前、既に100人以上もの王が、国々を統治していたのです。

時代の流れと共に、これら小国家の数も変動すると考えられ、その後、邪馬台国の時代まで全部存在し続けたのか、時代が経つと共に幾つかの国は併合されたり消滅したりしたのか、定かではありません。はっきりしていることは、邪馬台国が台頭した当時、倭国の30余国が中国と交流を持ち、それ以外にも多くの国がまだ、存在していたということです。そして邪馬台国が滅びた後においても国々は存在し続け、卑弥呼や壱与の時代が終焉を迎えてから間もなく、倭国から5王が中国に使いを出したことが知られています。

倭国100余国の場所や、倭国全体の境界は、今となっては知る術がありません。しかし「会稽・東冶の東」という古代人の視点から見た目安を考慮するならば、東方に浮かぶ多くの島々や、高地を基点とした国々の集合体であったことに違いありません。古代社会に住む島国の人々にとって重要なことは、民族間の絆だけでなく、他の島々や地域との経済や文化交流であり、その生活圏の共有意識こそ、倭国が島々の集合体として結びつく力の源となったと考えられます。

2. 倭国の島々が百カ国に分かれた理由

平穏な日々を漁猟や農業に勤しみながら過ごしていたであろうと考えられる古代の列島社会において、弥生時代の中期後半には国が100にも分かれていたという史書の情報は、俄かに信じ難いことです。しかしながら、当時、膨大な数の渡来者が朝鮮半島を経由して大陸より訪れ始め、多くの渡来者が列島各地に移住したという史実を見つめ直すならば、人口が急増した原因だけでなく、短期間に多くの統治者が台頭し、島々の各地で国造りが進められた背景も理解することができます。新天地とはいえども、時には異文化を背景にした民族同士がぶつかり合うこともあったはずであり、大陸の戦火や、民族同士の敵対など、様々な問題を経験してきた民だからこそ、平和で安定した生活を望み、自らの民族が自治権をもって統治することを望んだに違いありません。それ故、列島の存在自体が自然界の境界線となり、島々を中心に複数の小国家が形成されるきっかけとなり、そして九州から四国、本州へと渡った民は、各地域にて新たなる国造りを始めたことでしょう。

大陸からの渡来者の主流はイスラエル系の移民であり、中でもユダ族は中心的な存在でした。特に王系ユダ族の間では、王位継承の流れを継ぐ子孫も複数存在したと考えられ、それぞれが自ら選んだ拠点において小国家の造営を目指したことは、想像するに難しくありません。また、イスラエルの他部族も日本に渡来していると考えられ、イスラエルの民族間だけでも部族ごとに居住地が分かれたと推定されます。こうしてイスラエル系移民を中心として、アジア大陸からの渡来者の流れが、倭国に多くの小国家を誕生させる原動力となり、倭国の在り方を一変させたのです。

3. 慎重な検証が必要な遺跡データの数々

倭国の地勢とそれに繋がる集落の存在を考える上で、もう1つ大事な要素は、遺跡発掘に関するデータの受け止め方です。ごく一般的には青銅器や鉄器、土器など多くの遺物が発掘される地域は、遠い過去、人口が密集していた可能性が高いと考えられています。遺物は全国各地から出土するものの、弥生鉄器や青銅器、土器、石包丁、そして絹やガラス製の勾玉等、これまで九州地区からの出土が群を抜いて多いことがわかっています。これは、大勢の渡来者が弥生時代中期後半から後期にかけて列島に渡来し、各地に離散して集落を形成する前段として、倭国の入り口である九州北部に滞在し、そこに人口が集中しやすかったことからしても、当然の結果と言えます。

弥生時代の中期後半から後期にかけて、列島随所に100余国が存在したということですから、現実的には、全国至る所から弥生土器や絹、鉄器、勾玉、農具等、多くの遺物が見つかっても不思議ではないでしょう。実際に遺跡調査は今日でも各地で継続して行われ、古代史を解明する糸口となるような新しい発掘情報を目にすることも少なくありません。しかし、これらの遺跡調査データは人口分布や物資が利用された拠点を知る上で、1つの目安にはなりますが、それ以上の結論を導き出すには注意が必要でしょう。何故なら、人や物は移動することがあるからです。例えば前漢の王莽が発行した「貨泉」と呼ばれる硬貨が九州北部だけでなく、大阪や京都にまでかけて、各地から出土していることは、東西をまたがる人々の往来が想像以上にあったことを意味しています。また、倭奴国に対して光武帝が与えたとされる「漢委奴国王」の金印が、何故かしら九州博多の沖に浮かぶ志賀島から発見されたことも注目に値します。それは、古代史の重要文化財である大切な印が、海人の一大拠点となっていた志賀島にて保管されるようになったという史実を物語っているにすぎず、志賀島が倭奴国であることを示唆するものではありません。

更に、国家そのものが時には移動することがあることにも留意する必要があります。日本の古代史において、都の場所が遷都を繰り返しながら目まぐるしく変わったように、いかなる国家であっても、都の場所が移り変わることがあります。邪馬台国の民でさえも、統治者の交代と共に、多くの民は違う場所に移動を強いられた可能性があります。それ故、例え多くの遺物が発掘されたとしても、その場所と特定の史実を結び付けることは、時間軸の関係で難しい場合が多いのです。北九州周辺や近畿大和周辺など、規模の大きい集落の基盤が早くから整い、既に大型建造物の跡が見つかった遺跡も存在することから、これらの古代集落の背景と役割、その存在の意義は、慎重に検証されなければなりません。いずれにしても、発掘データを根拠に倭国の比定地を特定するような結論を急ぐことには、注意が必要です。

4. 旅立つユダヤ系移民、跡を残さず

倭国に100余国もの小国家が存在したということは、その跡地には様々な痕跡が残されていてしかるべきです。それ故、卑弥呼と魏が通交していた3世紀の前半の年代に匹敵する遺跡を探し求め、卑弥呼の墓や、国家の比定地を推定する試みが今日でも続いています。しかしながら、遺跡データと邪馬台国を結び付けるには、前述したとおり、物資は民と共に移動することがあるため、遺物の発掘そのものを国家の存在と結び付けられることには慎重にならざるを得ません。更に卑弥呼を例にとれば、大勢の民を惑わし、忌み嫌われ、周辺国家により滅ぼされた人物の墓が、都の近くに造営されるとは考えにくいことです。霊媒師のような卑弥呼のキャラクターからしても、人里離れた山上のどこかに葬られた可能性が高いと言えます。

更に、西アジアから渡来したと考えられるユダヤ系のイスラエル人が、邪馬台国の背景に絡んでいること自体、遺跡の検証をより難しくしています。遊牧民族の背景を持ち、先祖代々民族移動を頻繁に繰り返してきた背景を携えたイスラエル系の移民は、その移動の軌跡を残すことがないことで知られています。かつてイスラエル人がアジア大陸を移動した際も、その移動の軌跡は殆ど残されることがなく、多くの民は歴史の中に姿を消しました。今日、ユダヤ部落の存在が確認されている地域の事例は、中国の開封など、ごく少数しかありません。同様にイスラエル民族が関わった邪馬台国も、その跡がほぼ残されずに消滅した可能性があります。

邪馬台国とは元来、古代イスラエル人の宗教メッカとして民衆が参拝に向かう聖地の役割を果たした山上の巡礼地であったと考えられます。そして国政とは直接は関係のない山上の集落で、祭祀らが儀式を執り行っていたのでした。ところが女王卑弥呼が邪馬台国に君臨した後、暴君化するあまり、自らを神として民衆を惑わし、聖地を邪教で汚す結果となったのです。かくして卑弥呼は討ち滅ぼされ、最終的にはその汚れた地を清める為、周辺の山々共に、ことごとく焼かれてしまったのです。焼山寺という四国の寺名も、その史実を証しています。その直前、多くの民は邪馬台国から脱出を図ったことでしょう。そして自らの民族の痕跡を後世に残さぬことを誇りとするイスラエル民族の子孫だけに、邪馬台国の最後においても、跡を残すことなく民族共々移動したに違いないのです。その上、従来の拠点は完全に焼き払われてしまった訳ですから、ますます邪馬台国の実態は見えなくなり、歴史の中に葬られてしまったのです。

5. 邪馬台国の背景に潜む高地性集落の実態

古代社会においても、人口は人々が住みやすい平野部に集中しやすいと推定されます。平野部は農耕作が行われるに適し、海にも近いことから漁猟に従事するにも利便性に富み、陸海の交通に恵まれることから、集落を形成するには望ましい立地条件を備えています。平安時代初期の国別郷数や水田面積は、和名抄にも記載されており、邪馬台国の時代とは大きくかけ離れるものの、これらのデータからも、平野部における人口は、遠い昔から比較的多かったことがわかります。

しかしながら、古代日本の平野部は現在の海岸線とは異なり、かなり陸地に入り組んでいる個所も多く、その地形を検証するだけでも大変難しい作業となります。また、弥生時代においては瀬戸内海を中心に高地性集落が発展し、そこでは居住に適した平野部をわざわざ避けて、海岸線から離れた山の頂上付近に何故かしら、集落を造っていたという史実が残されています。この高地性集落と倭国社会における宗教文化との関連性を理解することが、極めて重要なことは言うまでもありません。

古代、日本列島に高度な文明を持ち込んだ大勢の渡来者の中でも、イスラエル系の存在は顕著であり、彼らこそ、高い山をひたすら追い求め、高地性集落を築き上げた張本人です。イスラエルの民は、信心深い民族です。彼らの先祖、信仰の父アブラハムはモリヤ山で、モーセはシナイ山で、エリアは神の山ホレブで、それぞれが神と出会い、神の言葉を授かりました。エリアのように、山の頂きに座りながら神から力を受けた預言者も少なくありません。イエスキリストも高い山に登られて霊の力を受け、時にはオリーブ山に退き、1人、神と過ごされたのです。山でなければ得ることのできない霊なる力が存在します。そしてイザヤの預言でも、高き山を目指すことが明言されたからこそ、多くのイスラエル系渡来者は、列島に移住後、島々の中でも高地を目指したのです。

日本における山岳信仰の歴史が、霊能力者の存在と山々との関係を証しています。その背景には、高地性集落の存在があり、卑弥呼もまた、その霊能力者の1人だったのです。既成概念を越えた高地性集落の存在を知ることこそ、倭国の実態を理解する鍵と言えるでしょう。

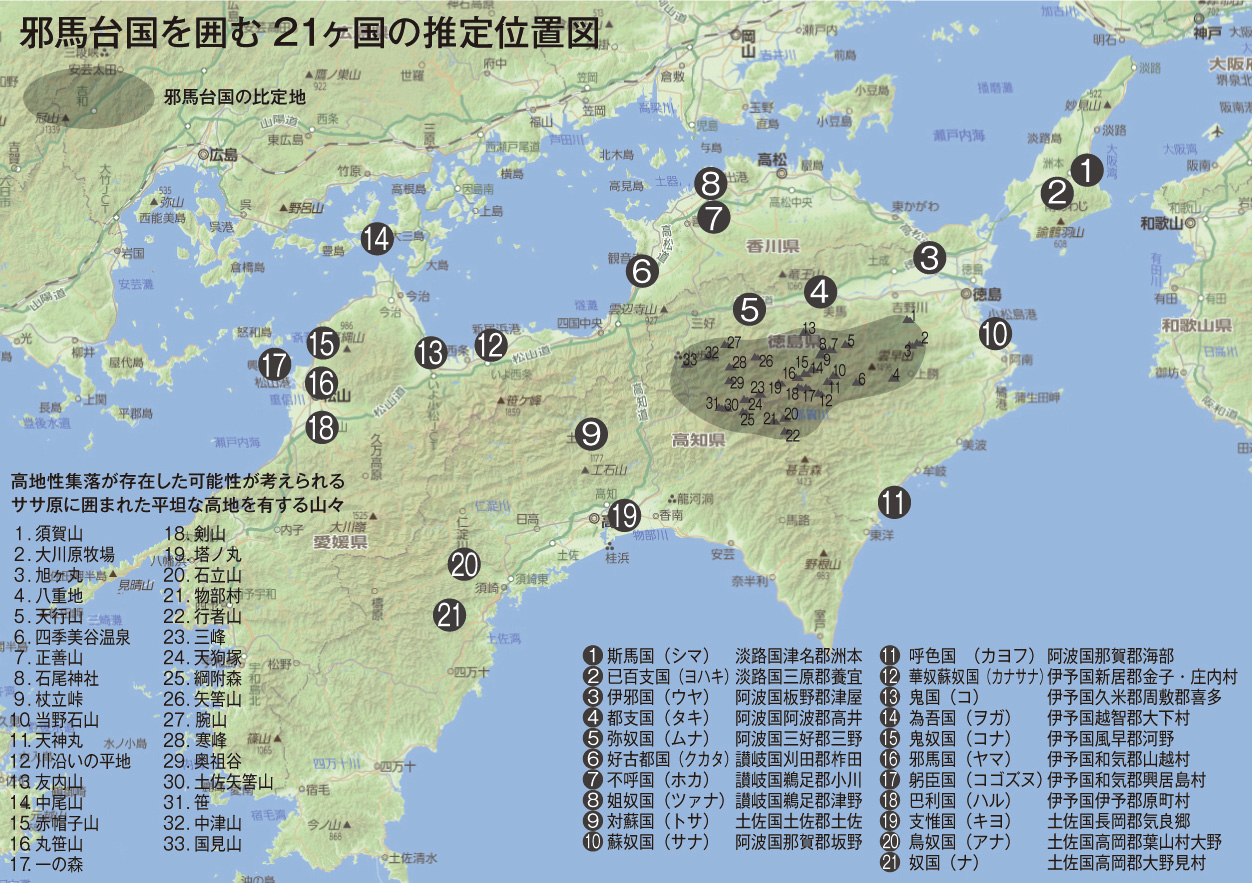

邪馬台国を囲む21カ国の比定地

邪馬台国を理解する上で、最も難しい案件の1つが、「女王が支配している領域」に存在すると記載されている21カ国の場所です。魏志倭人伝には国名だけしか記載されておらず、皆、小国であり、その他の情報が無い為、比定地を探す作業は困難を極めます。まず、史書の記述を振り返ってみましょう。「女王が支配している領域」として、以下の通り記載されています。

次に斯馬国があり、次に已百支国、次に伊邪国、次に都支国、次に弥奴国、次に好古都国、次に不呼国、次に姐奴国、次に対蘇国、次に蘇奴国、次に呼邑国、次に華奴蘇奴国、次に鬼国、次に為吾国、次に鬼奴国、次に邪馬国、次に躬臣国、次に巴利国、次に支惟国、次に烏奴国あり、次に奴国などの国々がある。

まず、これらの国々は「女王が支配している領域」ということから、邪馬台国の影響力が及びやすい周辺の小国家であると推定できます。よって、何よりもまず、邪馬台国の位置付けが重要であり、その比定地を前提に周辺地域を検証することになります。既に邪馬台国は四国の山上に存在した可能性が高いことを、史書の記述から解説してきました。すると、四国周辺に20数カ国の小国家が存在することになり、倭国全体で100カ国と想定するならば、それでも倭国全体の5分の1を多少超える程度の数です。残りの70数カ国は、九州、山陽山陰、近畿から東海にかけて主に存在することになり、その他、南西諸島の島々から本州は東北地方まで、国々の場所は広がっていたとも考えられます。四国の面積からしても、そこに20数カ国存在するという想定は、倭国全体100カ国のバランスからして、ちょうど良い数字に見えます。

これらの国々には、邪馬台国の道のりを通る際に明記されている国々は当然含まれず、あくまで投馬国を過ぎ、そこから水行10日を経て、最後の港から四国の内陸へと向かった終点地にある邪馬台国の遠隔を、21の小国家が囲んでいると考えられます。よってこれらの国々の場所を検討するには、邪馬台国の場所をもう少し具体的に記す必要が生じます。そこで、邪馬台国の中心地に近い神山町から剣山の地域を中心として、高地性集落が存在した可能性の高い地域の詳細を検証してみました。四国の山岳は大変険しいことで有名ですが、山々の地勢と、そこに生茂る植物を調査することにより、高地性集落を造営するに相応しい、自然の地の利が整った場所の存在を確認することができます。

そのガイドラインとして、高地性というからには標高が少なくとも1000m近くはある高山であること、頂上周辺や山の斜面に人が居住できるなだらかで広大なエリアが確認できること、そしてそこにはササ原やコメツツジの野原が広がっていること、これら3つの条件をベースに周辺地域を視察し、山々の情報をまとめてみました。ササ野原やコメツツジの存在は、遠い昔、樹木が切り倒され、山が焼かれた痕跡の1つである可能性を示唆しています。実際に、四国の徳島南方に聳え立つ連山の中には意外と、ササ原に囲まれた平坦な高地を有する山が多く存在し、赤帽子山、天狗塚、矢筈山、石立山など、ササの草原と絶景を有する山々は枚挙に暇がありません。これらの条件に見合う山々や地域を順次探し出して検証し、地図上にプロットしてみました。その結果、高地性集落を造営して居住するに相応しい、頂上周辺のなだらかな斜面や、山麓全体の地勢に恵まれた条件が整った山岳地帯を、剣山周辺の連峰界隈に33箇所も見出すことができました。

邪馬台国を囲む21ヶ国の推定位置図

まず、四国徳島を中心とする山岳地帯を東の端から辿ると、神山町の須賀山が目に映ります。標高こそ521mと低いものの、須賀山は広野富士とも呼ばれ、山上国家への玄関ともなる位置付けに在ります。その南側には、大規模な牧場の跡が残る大河原高原が広がり、その最高峰が旭ヶ丸(1019m)です。その頂上はミツバツツジの群生に囲まれ、平坦です。そこから南西に進むと、八重地という地名を残す村が今日も存在します。イスラエルの神と同じ名前がつけられたこの地は、周辺地域でも最も高いところに棚田が造られていることで有名であり、山の斜面に並ぶ集落の目線から、山頂や尾根が広がる光景を見ることができます。その西には四季美谷温泉があり、山々の裾伝いに流れる川沿いには今日、温泉郷ができています。

吉野川の流れに近い美馬市の穴吹や木屋平周辺にも多くの山々が連なります。穴吹の由緒ある友内山(1073m)は、頂上に高千穂神社があり、万葉集にも登場する歴史ある山です。その東側、天行山(925m)は信仰の山と呼ばれ、剣山方面の景色が素晴らしく、隣には歴史の重みを今日まで残してきた正善山(1229m)が聳え立ちます。正善山の杖立峠は古代から剣山への参詣道として使われ、古の剣山道を有する木屋平の名峰として知られてきました。今では山の殆どが植林され、道路工事の為、杖立峠の面影は無くなってしまいましたが、杖立峠の手前、山の中腹には剣山に上る前に、まず参拝したと語り継がれてきた石尾神社の巨大な磐座の雄姿を、今日でも見ることができます。そこから更に南方面へ向かうと、ブナやササ原が広がる山々が増え、尾根伝いに当野石山(1564m)が見えてきます。そして20分足らずで木屋平の天神丸(1631m)へと連なり、そこにもササ原が一面に広がり、剣山への展望が開けています。周辺の山々の裾には川が流れ、川沿い周辺は、集落を造るに絶好の地形を提供している場所も少なくありません。

そこから剣山方面に進むと、今度は赤帽子山(1611m)と中尾山(1330m)が見えてきます。剣山の北北東にあたるこれらの山々は、なだらかな草原の中にあり、原生林と花に包まれています。山頂もなだらかで広く、中尾山高原では今日、グラススキー場やオートキャンプ場などが運営され、アウトドアのスポーツが盛んです。そこから西に進むと、広々とした穏やかな草原を誇る丸笹山(1711m)と塔ノ丸(1713m)が夫婦池の東西に広がる雄姿を見ることができ、どちらも頂上にはササ原が広がっています。そのパノラマ光景は素晴らしく、正面剣山の雄姿をさえぎるものは、何も存在しません。そして辿り着くのが剣山(1954m)と一ノ森(1880m)です。どちらの山頂部もミヤマクマザサで覆われたなだらかな草原が美しく、麓にはブナの原生林も広がり、剣山は霊山のシンボルとして、比類なき名声を博しています。一ノ森は、日の出の名所としても有名です。

剣山の南側、徳島県と高知県の県境に聳え立つのが石立山(1707m)です。石立山の頂上も傾斜は緩やかであり、一面クマザサの草原に包まれ、北側、剣山方面の展望が素晴らしいです。そして近隣の川沿いには、広範囲に物部村の集落が広がります。南側には同じく、ササ原に蔽われて頂上がどこだかわかりづらいほど平坦な行者山(1346m)や、海部山系の山々があり、南西方向には高知県の山々も見ることができます。そして物部村を更に西に向かうと、そこは草原の山とも言われている綱附森(1643m)となり、ササ漕ぎを強いられるほどの広々としたササの草原が一帯を覆っています。また、剣山を西方に向かうと、そこには三嶺(1893m)と天狗塚(1812m)が聳え立ちます。三嶺の山頂一帯は、ミヤマクマザサとコメツツジの群落が広がることで有名であり、山頂はなだらかな3つのピークを持つことから三嶺という名前の由来となったとも言われています。天狗塚の山頂からは牛の背のササ原を眺めることができ、そのなだらかな稜線から広がる剣山、祖谷山系、高知の山並みは絶景です。三嶺の頂上下には池がありますが、天狗塚の頂上そばにも天狗池があり、頂上に不思議と大きな水源がある山々として注目されています。三嶺の北側には、同じくなだらかなササの草原を誇る矢筈山(1848m)があり、クマザサとススキに蔽われた草原が広がります。そして起伏の少ないササ原にコメツツジの群生が混ざり始めた所が頂上となります。

矢筈山から吉野川が流れる北西方向に広がる山々にも、広大な草原が繰り広げられています。まず、腕山(1332m)は今日でも県営牧場が営まれるほどの絶好の緑地が自慢です。そのなだらかな草原の広がりは四国屈指とも言われています。その西側には中津山(1446m)と国見山(1409m)が聳え立ち、信仰の山とも言われる中津山の頂上近くには、黄金ノ池と呼ばれるおよそ100㎡の池があり、そこには睡蓮とジュンサイが自生しています。中津山では弘法大師が祀られていることから、黄金の池は灌漑工事を経た人工のものである可能性があります。その横には国見山が聳え立ち、中津山、国見山をもって、その下を流れる吉野川との標高差が1200mにも達することにより、この2つの山が祖谷への入り口を頑強に守る山岳となっています。

そこから更に南方に向かうと、山の中腹にはフクジュソウの群生地が茂り、その頂上にはササの草原が広がり、祖谷の山々を見渡すことのできる寒峰(1604m)があります。その地域一帯には平家落人伝説が残り、寒峰の東南の麓には、奥の井と呼ばれる地に住吉神社と八幡神社があります。また、その周辺一帯が栗枝渡と呼ばれていることも、注目に値します。そして、その南側が奥祖谷と呼ばれる、今日の日本でも、もっとも原始的な姿に近い集落の面影を残す地域です。奥祖谷には平家伝説だけでなく、イスラエル関連の伝承も残され、かずら橋の存在も含めて、古代のロマンが語り継がれてきているゆかりの場所です。奥祖谷の南側には、剣山を眺め、ササの草原の山として名高い土佐矢筈山(1606m)があり、ササに蔽われたおだやかな山体が見事です。また、その西側の山のピークは笹山(1550m)と呼ばれる程、周辺一帯がササ原で覆われ、なだらかな地形を有しています。

これらの高地性集落を造るに適した山岳地帯の数々は、剣山を中心として、およそ一塊のエリアに連なっていることがわかります。それだけに、邪馬台国の領域は、これらの山々を全体的に含んでいた可能性を匂わせているのではないでしょうか。その想定で、該当するエリアを地図上にシェードで記してみました。高地性集落を造営するに相応しい立地条件を備えた山々が存在するエリアは、史書の記述通り、確かにその中心地となる剣山周辺に至るには、讃岐・香川の海岸から陸地を1カ月程、歩かなければならないことがわかります。これら史書の記述と一致することからしても、邪馬台国が四国の山上にあったという信憑性は高まります。

次に、21カ国の名前に注目してみましょう。これらは邪馬台国の周辺を取り囲む国々であることから、その国名に類似した地名が邪馬台国、及び四国周辺にないか、検証してみました。問題は国名の読み方です。ここでは、魏志倭人伝の言葉は3世紀の洛陽音として読むべきという昨今の学説に則り、これまでの通説とはかなり異なる発音形体ではあっても、大胆な試みとして、洛陽音を用いて21カ国の国名を読みこなし、その名前の発音に類似した村落の名前が実際に存在するかどうかを徹底して探ってみました。洛陽音の読みは、国名の右側に片仮名で表記しました。

古代の地名集や「倭名類聚抄」を検証した結果は、図に記載したとおりです。21カ国、全ての国名において、それに相応する類似した発音を持つ地名を見出すことができました。地図上の並びは邪馬台国をぐるりと一周するほど綺麗な孤を描いているわけではありませんが、淡路国、阿波国、讃岐国まではおよそ順番に並び、そこから対蘇(トサ)のみ突出してしまうものの、伊予国から土佐国までは再度、綺麗な順序で並びます。この推定地の図は、現段階ではあくまで参考に留め、これから更に検証を進めていくためのたたき台として考えて頂ければ幸いです。

(文・中島尚彦)